Wenn Beschwerden von Patientinnen und Patienten nicht in ein gewisses Muster passen, stellt sich der Verdacht auf eine seltene Erkrankung. Häufig ist die Hausarztpraxis die erste Anlaufstelle. Die entsprechende Diagnostik und Therapie stellen die Behandelnden vor eine Herausforderung. Was gilt es im Praxisalltag zu beachten?

Betrifft eine Erkrankung weniger als 50 von 100 000 Menschen, gilt sie als selten, rief Prof. Dr. med. Martin Mücke (Aachen) in Erinnerung. Aber sind seltene Erkrankungen wirklich selten oder nur selten diagnostiziert? „Insgesamt gibt es laut Literatur 6 000 bis 8 000 seltene Erkrankungen, sodass in Deutschland schätzungsweise bis zu 4 Millionen Menschen an einer solchen leiden“, so Mücke. In der Gesamtheit gesehen, sind seltene Erkrankungen also häufig. So sind jährlich ca. 500 000 Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen in regelmäßiger allgemeinmedizinischer Behandlung – mehr als in anderen Disziplinen [1].

Die Grundlage für eine optimierte Versorgung bei seltenen Erkrankungen ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Neben monogenetischen Krankheiten gibt es auch zahlreiche nicht genetische seltene Erkrankungen, beispielsweise Infektionen, Intoxikationen, Autoimmun- und auch psychische Erkrankungen. Die Diagnostik ist schwierig und der Leidensweg der Betroffenen lang: So dauert die Diagnosestellung bei Erwachsenen mit seltenen Erkrankungen durchschnittlich 7,5 Jahre [2]. Das liegt laut dem Experten auch daran, dass die Erkrankungen meist sehr komplex sind und nahezu alle Organsysteme betreffen können. „Wir haben auch in Zeiten von KI immer noch ein großes Problem, seltene Erkrankungen von psychosomatisch-psychiatrischen Störungen zu unterscheiden“, erläuterte Mücke. Vor allem im allgemeinmedizinischen und hausärztlichen Bereich sei es durchaus eine Herausforderung, diese Patientengruppen zu trennen. Komplexe und seltene Erkrankungen sprengen das im Behandlungsalltag zur Verfügung stehende Zeitkontingent. Eine Lösung sind spezialisierte Zentren.

Von Fragebögen bis molekulare Diagnostik

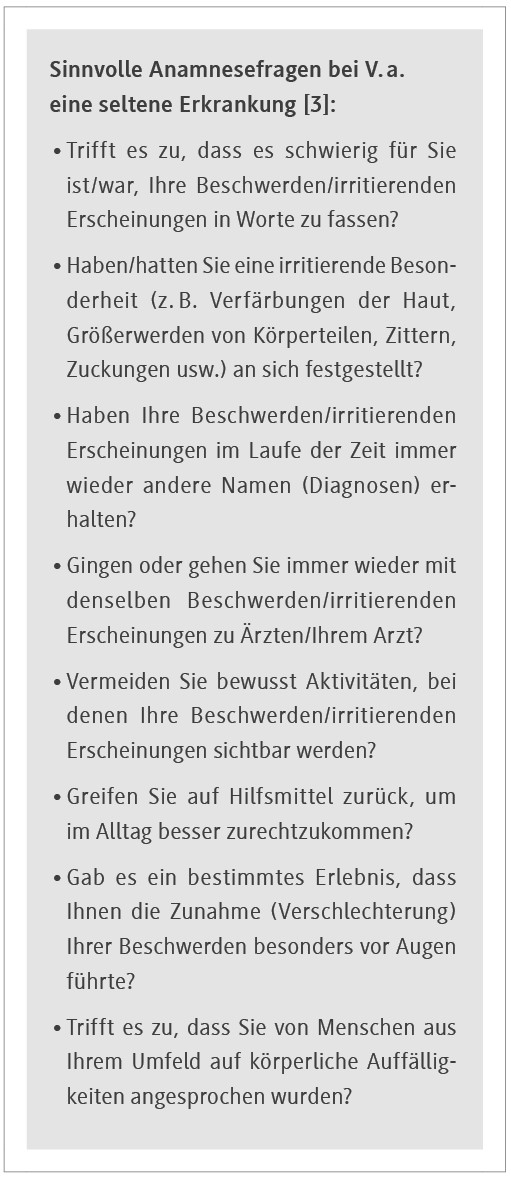

Mücke empfahl, bei Patienten und Patientinnen mit Verdacht auf eine seltene Erkrankung gezielte anamnestische Fragen zu stellen [3]. Ergebnisse zeigen, dass in knapp 90 % der Fälle Antwortmuster zu diesen Fragen korrekt „Alarm schlagen“. Für eine gezielte Diagnostik kommt zudem die Humangenetik ins Spiel, berichtete Prof. Dr. med. Miriam Elbracht (Aachen). Denn wenn man Erkrankungen molekular verstehe, könne man diese dank moderner Ansätze oftmals gut therapieren. Als Beispiele nannte Elbracht die CFTR-Modulatoren bei Mukoviszidose oder Enzymersatztherapien bei lysosomalen Speichererkrankungen. „Es ist aber nicht nur immer die direkte Behandelbarkeit einer seltenen Erkrankung ausschlaggebend für eine genetische Diagnostik, sondern auch das Vermeiden von belastenden Untersuchungen“, so die Humangenetikerin. Doch welche Personen sollte man zu einer genetischen Beratung und Diagnostik überweisen? Vereinfacht lässt sich sagen, dass dies Patientinnen und Patienten betrifft, die aus dem normalerweise erwartbaren Verlauf herausfallen: Liegen unklare Entwicklungsstörungen oder Fehlbildungen vor? Gib es unklare Organfunktionsstörungen, etwa an der Leber oder der Netzhaut? Hinzukommen erbliche Tumordispositionen, familiäre Vorbelastung sowie Immunstörungen.

Nach einer Überweisung an die Humangenetik – niedergelassen oder in einer Klinik – erfolgt die ambulante Vorstellung, die Testung und anschließend die Befundbesprechung, ggf. mit einer Anbindung an klinische Fachexperten und -expertinnen.

Entsprechend des Gendiagnostikgesetzes dürfen Hausärzte und -ärztinnen bei einer symptomatischen Person auch direkt selbst eine diagnostische genetische Untersuchung einleiten. Handelt es sich jedoch um eine prädiktive Untersuchung bei Patientinnen und Patienten ohne Symptomatik, gilt der Facharztvorbehalt für Humangenetik. Ansprechpartner bzw. -partnerinnen findet man unter anderem auf den Internetseiten der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik (www.gfhev.de). „Humangenetische Diagnostik kann je nach Breite teuer sein, aber sie fällt nicht in das individuelle Budget“, berichtete Elbracht. Die Kosten von humangenetischen Laboranalysen des EBM-Abschnittes 1.7 und des Kapitels 11 (Humangenetik) sowie der tumorgenetischen Laboranalysen des Kapitels 19 EBM bleiben für die Berechnung des Wirtschaftlichkeitsbonus unberücksichtigt [4].

Genetische Diagnostik verbessert sich stetig und ist optimal, wenn Kliniker und Genetiker zusammenarbeiten.

Webinar „Wenn Diagnosen unklar oder selten sind: Einblicke und Lösungen für die Praxis“ (Veranstalter: Streamed Up, gefördert durch die Eva Luise und Horst Köhler Stiftung), Februar 2025