Nach dem Motto „Passagen zum Himmel und zur Hölle bucht man im selben Reisebüro” (Upton Beall Sinclair, 1878–1968) sollen in einer mehrteiligen Serie auf Reisen erworbene Hauterkrankungen vorgestellt werden, mit deren Behandlung Hausärzte und -ärztinnen konfrontiert werden. Im vierten Teil: Exazerbationen unterwegs.

Gerade bei anfälliger Haut oder gar bei vorbestehenden Hauterkrankungen lohnt es sich, über diesbezüglich geeignete Urlaubsziele zu informieren. Klima, Vegetation, UV-Belastung, eingeschränkte Hygienebedingungen, unpassende Kleidung u. Ä. sind Einflussgrößen, die unter Umständen zu Problemen werden können. Vor allem Urlaubsziele in feuchtwarmen Regionen oder in allergenreicher Umwelt können zur Belastung für die Haut werden und präexistente Dermatosen im Extremfall zur Exazerbation führen. Hier geht es vor allem um ein „Umkippen“ der kommensalen Hautbesiedelung und um die Verschlechterung chronisch-entzündlicher Hauterkrankungen. Praxisrelevante Beispiele hinsichtlich dieser Problemstellung sind die Pityriasis versicolor und die atopische Dermatitis. Kasuistisch sollen die jeweilige dermatologische Problematik, diagnostische Schritte, aber auch Behandlungsoptionen praxisnah dargestellt werden.

Fall 1 – Kleienflechte

Nach einem mehrmonatigen Urlaub in Südostasien stellt sich der 58-jährige Bauunternehmer wegen über den Körper ausgedehnter weißer Fleckenbildung vor. Bei früheren Sommerurlauben hatte der Patient bereits diskretere, nur im Schulterbereich sichtbare Läsionen bemerkt. Schon grundsätzlich zu eher fettiger Haut neigend, habe er im feuchtheißen Thailandklima besonders stark geschwitzt.

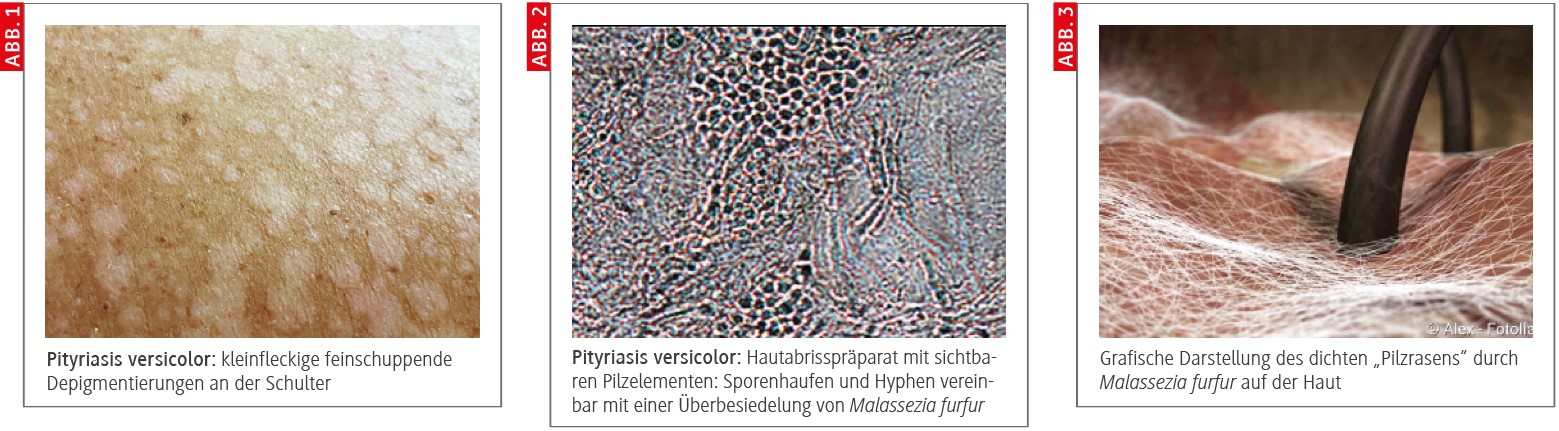

Befund: Bei Erstvorstellung finden sich unter Betonung des gesamten Rückens sowie des Schultergürtels (Abb. 1) und der proximalen Oberschenkel disseminiert kleinfleckige feinschuppende Depigmentierungen. Das übrige sonnengebräunte Integument und insbesondere der Kopf einschließlich Capillitium sind erscheinungsfrei. Nebenbefundlich besteht eine androgenetische Alopezie.

Diagnostik: Bei leichtem Kratzen der Läsionen mit dem Holzspatel zeigt sich eine charakteristische feine Schuppung („Hobelspanphänomen“).

Im „Tesafilm-Abrisspräparat“ in Methylenblaufärbung werden lichtmikroskopisch Pilzelemente sichtbar. Der charakteristische Aspekt der Sporenhaufen und der kurzen Hyphen ist im Dermatologen-Jargon auch unter dem Begriff der „Spaghetti und Fleischbällchen“ bekannt (Abb. 2).

Eine weitere (im vorliegenden Fall allerdings nicht angewandte) Methode wäre die Betrachtung der Haut unter Wood-Licht, bei der hier eine silbrig-weißlich-gelbe Fluoreszenz zu erwarten gewesen wäre.

Therapie und Verlauf

Die unter Aussparung des Kopfes großflächig auf den Rumpf projizierte symmetrische Manifestation der feinschuppenden konfluierenden Läsionen ergibt das pathognomonische Bild einer Pityriasis versicolor, früher auch als „Kleienflechte“ benannt.

Die Pityriasis versicolor ist definiert als eine häufige, nicht entzündliche, epidermal-oberflächliche Hautmykose. Ursächlich ist wie auch bei der seborrhoischen Dermatitis eine Überbesiedelung mit dem kommensalen lipophilen Hefepilz Pityrosporon ovale bzw. mit dessen aktiver „parasitärer“ Form Malassezia furfur oder, regional unterschiedlich, anderen Malassezia-Spezies. Der gelegentlich inkorrekt verwendete Begriff „Tinea versicolor“ sollte ausschließlich Infektionen durch Dermatophyten vorbehalten sein. Die unter bestimmten Bedingungen massenhafte inselartige Vermehrung der Malassezia spp. kann einerseits wie ein UV-Lichtschutzfilter wirken, andererseits blockieren Toxine der Pilze die Melaninbildung der Haut.

Charakteristisch sind dann allenfalls feinschuppende, bis münzgroße, konfluierende, scharf begrenzte weißliche Hypopigmentierungen auf gebräunter Haut (Pityriasis versicolor alba). Andererseits können auf heller Haut das Eigenpigment von Malassezia spp. oder auch eine diskrete entzündliche Reaktion der Haut selbst zu einer im Kontrast dunkleren, aber ebenfalls scharf begrenzten Abbildung des Pilzrasens (Abb. 3) führen (i. S. Pityriasis versicolor nigra bzw. Pityriasis versicolor rubra). Der Begriff „versicolor“ (lat.: die Farbe wechselnd, bunt) trägt diesem Umstand der negativen Farbvarianz anschaulich Rechnung. Charakteristische Lokalisationen sind der obere Körperstamm mit Rücken, Brust und Dekolleté sowie die Schultern und Oberarme. Seltener sind die Nabelregion und die Oberschenkelinnenseiten betroffen.

Die Entstehung der „Kleienpilzflechte“ wird durch verschiedene Faktoren begünstigt. Die für die Pityriasis versicolor ursächlichen lipophilen Hefepilze der Gattung Pityrosporon sind apathogene, physiologische Kommensalen auf jeder gesunden Haut. Unter Bedingungen verstärkter Schweißbildung (Hyperhidrosis oleosa), bei Seborrhö, bei behinderter Hautabdunstung z. B. durch okklusive Kleidung, aber auch bei geschwächtem Immunsystem und wohl auch aufgrund familiärer Veranlagung können sich die Erreger massenhaft vermehren und dabei gleichzeitig einen „switch“ zur pathogen Form Malassezia furfur vollführen. Auch klimatische Faktoren wie erhöhte Umgebungstemperatur haben Einfluss. Während in gemäßigten Klimazonen etwa bis zu 4 % der Bevölkerung betroffen sind, steigt im humiden Klima der tropischen Zonen dieser Anteil auf 30–40 %. Die „Kleienpilzflechte“ ist nicht von Mensch zu Mensch ansteckend. In der klinischen Praxis werden zumeist junge, aus Sommerurlauben zurückkehrende Menschen vorstellig.

Beim Patienten im aktuellen Fall waren es sowohl extrinsische als auch intrinsische Faktoren, die zur Genese des ausgeprägten Befundes beigetragen haben. Eine Anamnese mit Akne in der Adoleszenz und auch der androgenetische Haarausfall sind Indizien für einen eher seborrhoischen Hauttyp, der zur Pityriasis prädisponiert. Das humide, „schwitzige“ Klima Südostasiens, dem der Patient längere Zeit ausgesetzt war, leistete sein Übriges.

Aufgrund des ausgeprägten Befundes wurde zunächst eine systemische antimykotische Therapie mit Itraconazol 2 × 100 mg/Tag p. o. über 7 Tage durchgeführt. Außerdem wurde eine lokale Behandlung mit Ketoconzol-haltigem Shampoo eingeleitet. Dazu erfolgte die tägliche Waschung von Kopf und Körper über 5 Tage, im Weiteren wurde eine Prophylaxe mit 2 × wöchentlicher Anwendung fortgeführt.

Malassezia-Spezies sind lipophile Hefepilze, die zur physiologischen Hautflora des Menschen gehören. Bei übermäßiger Vermehrung jedoch sind sie mikrobieller Auslöser verschiedener Hauterkrankungen. Dazu zählen das seborrhoische Ekzem, die Pityriasis versicolor („Kleienflechte“) und nach neuen Erkenntnissen auch das atopische Ekzem („Head-and-neck-Dermatitis“). Insbesondere bei der Genese der seborrhoischen Dermatitis sind sie entscheidend beteiligt. Die massenhaft vermehrten Malassezia spp. führen zur Freisetzung bestimmter Indolverbindungen, die eine proinflammatorische Th17-Immunantwort und letztlich die Entwicklung des Typ-IV-Ekzems bewirken. Auch die Sensibilisierung gegen kreuzreaktive Allergene, die von Malassezia furfur produziert werden, und irritative, nicht immunogene Stimulationen des Immunsystems gehören zu den vielfältigen, noch nicht vollständig aufgeklärten Pathomechanismen im Zusammenhang mit der Überbesiedelung durch Malassezia-Spezies. Zusätzlich scheinen die vermehrte Talgdrüsensekretion („Seborrhö“), Stress und Umweltfaktoren die Erkrankung zu begünstigen.

Fall 2 – Head-and-neck-Dermatitis

Die 27-jährige Patientin war von einer „Backpacker“-Reise nach Kambodscha zurückgekehrt und beklagt eine deutliche Verschlechterung ihrer vorbekannten atopischen Dermatitis.

Sie war mit stabilem Hautbefund aufgebrochen, doch schon wenige Tage nach Ankunft im asiatischen Land hatten sich Ekzemherde im Kopf-Hals-Bereich und an den Beugen entwickelt. Eine so starke Manifestation an Hals und Nacken hatte sie bislang nicht erlebt. Die Anreise war mit großem Stress verbunden, da Flüge ausgefallen waren und sie sogar am Flughafen nächtigen mussten.

Bei der Patientin sind auch ein Asthma bronchiale und eine saisonale Rhinoconjunctivitis allergica teil der atopischen Diathese, ferner ist eine Erdnussallergie bekannt.

Befund: Ausgedehnte, teils konfluierende entzündliche Plaques im Bereich der beugeseitigen Arme (Abb. 4) sowie am Hals (Abb. 5) und im Mittelgesicht, vereinzelt flache impetiginisierte Erosionen.

Diagnostik: Im bakteriellen Abstrich Nachweis von reichlich Staphylococcus aureus ++.

Im „Tesafilm-Abrisspräparat“ auf Überbesiedelung mit Malassezia furfur hinweisende Pilzelemente (Sporenhaufen und Hyphen).

Therapie und Verlauf

Anamnese und klinischer Befund waren pathognomonisch für eine exazerbierte atopische Dermatitis. Die starke Manifestation im Kopf-Hals-Bereich zeigte klar den Aspekt der „Head-and-neck-Dermatitis“ auf. Gerade hier stellt – neben dem stark erhöhten Anteil von Staphylokokken in der kommensalen Flora – insbesondere die Überbesiedelung durch Pityrosporon ovale einen relevanten mikrobiellen Trigger dar.

Vor diesem Hintergrund wurde eine lokale Behandlung mit Miconazol/Flupredniden eingeleitet und über 7 Tage fortgeführt. Nach deutlichem Abklingen der Symptomatik erfolgte dann eine produktive Lokalbehandlung mit Pimecrolimus. Zusätzlich wurde der Patientin zu einer regelmäßigen Basispflege auf Grundlage von Ceramiden und Harnstoff geraten.

Urlaubsaufenthalte können eine atopische Dermatitis sowohl im Positiven als auch im Negativen beeinflussen. Die wesentlichen Einflussgrößen sind dabei das Klima, das UV-Licht, die Stressbelastung und auch die Ernährung. Hinzu kommt eine starke individuelle Reaktionsbereitschaft der Haut.

In Kambodscha herrscht ein tropisches feuchtwarmes Klima vor, das in den Sommermonaten mit Temperaturen bis zu 40 °C einhergehen kann. Insbesondere in der von der Patientin gewählten Reisezeit Ende April und Anfang Mai folgen der sommerlichen Trockenzeit durch den beginnenden Südwestmonsum erste Regenfälle, die zur hohen Luftfeuchtigkeit beitragen. Dieser humide Klimadruck, verbunden mit der bei Rucksackreisen besonderen schweißtreibenden körperlichen Belastung und den nicht optimalen hygienischen Möglichkeiten könnten eine Erklärung sein, insbesondere für die starke Überbesiedelung mit vor allem Pityrosporon ovale (Malassezia furfur). Moderates feuchtwarmes Klima kann andererseits manche Neurodermitis auch günstig beeinflussen, da es der Austrocknung der Haut entgegenwirkt.

Erdnüsse, Soja und andere bekannte Nahrungsmittelallergene und -pseudoallergene sind häufiger Bestandteil der asiatischen Küche. Dies verdeutlicht beispielsweise der Begriff des „China-Restaurant-Syndroms“. Bei vorstehender Typ-1-Sensibilisierung wie im vorliegenden Fall konnte auch dies einen Einfluss gehabt haben.

Neuere Forschungen legen nahe, dass eine atopische Dermatitis ungünstig durch ein pathologisch verändertes Darmmikrobiom beeinflusst werden kann, und verlockendes „street food“ gerade in südostasiatischen Destinationen ist nicht selten ursächlich für gastrointestinale Probleme auf Reisen.

Negative Stressoren haben ungünstigen Einfluss auf die Hautgesundheit. Stressbotenstoffe gelangen über Nervenbahnen und Blutgefäße vom Gehirn in die Haut und können zur weiteren Verschlechterung beitragen. Im vorliegenden Fall gab es entsprechende Stressituationen. Kummer und Ärger zudem wegen der Hautverschlechterung ausgerechnet im Urlaub – so kann im Sinne eines Circulus vitiosus die negative Stressbilanz die negativen Einflüsse auf die Haut weiterhin verstärken.

Explizit für an Neurodermitis Erkrankte geeignete Urlaubsziele mit ausgesprochen positiven Effekten sind die Reizklimabereiche an Nordsee, Ostsee und im Hochgebirge mit hohem UV-Index, Wärme und relativer Trockenheit bei moderaten Temperaturschwankungen und kaum Nebel sowie Allergenarmut. Speziell am Meer sind Brandungsaerosole ubiquitär. Extreme feuchtwarme Gebiete, aber auch extreme Trockenheit können problematisch sein.

In der obligatorischen „Reiseapotheke“ sollten topische Steroide, am besten in Kombination mit Antiinfektiva, juckreizstillende Antihistaminika und ausreichende Basispflege enthalten sein. Bei relevanten Typ-1-Allergien mit akuten Risikopotenzial, insbesondere bei Wespen- oder Bienengiftallergie oder auch bei Erdnussallergie, sollte eine entsprechende Notfallmedikation (systemisches Steroid, Antihistaminikum, ggf. Adrenalin-Injektor) nicht vergessen werden.

Reisedermatosen durch Keime der Standortflora

Auch das Erythrasma und die Candida-Intertrigo zählen zu den Dermatosen durch präexistente Erreger, die durch veränderte klimatische Bedingungen, durch mechanische Irritation und durch hygienische Defizite auf Reisen entstehen oder aber sich deutlich verschlechtern könnten.

Das Erythrasma ist eine intertriginöse Dermatitis durch den Pigmentbildner Corynebacterium minutissimum. Sie manifestiert sich sehr häufig in feuchtwarmen Klimazonen und betrifft zumeist Erwachsene. Schwitzen, Wärmestau, beengende Kleidung und hygienische Defizite sind für die massive Vermehrung der Korynebakterien auf der Haut verantwortlich. Es bilden sich scharf begrenzte, feinschuppende und sich langsam ausbreitende Herde, meist in Leisten und Axillen, seltener auch interdigital mit allenfalls geringem Juckreiz. Der klinische Aspekt ist pathognomonisch und im Wood-Licht ist eine korallrote Fluoreszenz zu erkennen (Abb. 6).

Lokale Anwendung von Erythromycin und gegen grampositive Bakterien wirksame Azolantimykotika wie Miconazol sowie eine Verbesserung des Lokalmilieus führen zur Abheilung.

Auch Candida-Intertrigo ist eine recht häufige Belastung für Reisende. Beengende Kleidung und humides Klima, aber auch mechanische Alteration wie lange Rucksackmärsche begünstigen den in den Intertrigines ohnehin bestehenden Zustand der „feuchten Kammer“. Barrieredefekte und eine Superinfektion mit dem kolonisierenden Hefepilz Candida albicans oder anderen Candida spp. führen zu den typischen, heftig juckenden oder brennenden und zentral mazerierten dysterroten Erythemen mit einer feinen Kragenschuppung („Colerette-Schuppung“) und Satellitenpapeln und -pusteln.

Hier ist die rasche Applikation von lokalen Antimykotika und lokalen Steroiden, am besten in Fixkombination, erforderlich. Gute Erfahrungen Bestehen mit der Kombination aus Miconazol und Flupredniden.

Oft werden bei der Auswahl von Reisezielen die potenziellen Risiken der Verschlechterung präexistenter Dermatosen und das Pathopotenzial der eigenen Hautstandortflora unter veränderten Umweltbedingungen unterschätzt. Wichtige Beispiele für diesbezügliche Dermatosen sind die Pityriasis versicolor, die atopische Dermatitis, aber auch das Erythrasma und die intertrigiöse Candidose. Die Kenntnis dieser Zusammenhänge, eine gute Reisevorbereitung einschließlich des Mitführen einer Reiseapotheke können helfen, ungetrübte Urlaubs- und Reisefreuden zu erleben.

Der Autor

Dr. med. Viktor Alexander Czaika

Facharzt für Dermatologie,

Venerologie und Innere Medizin

12439 Berlin

Bildnachweis: bymuratdeniz (gettyimages); Dr. med. Viktor A. Czaika (Berlin); privat