Mit fortschreitendem Alter laufen auch Menschen mit Typ-1-Diabetes Gefahr, zusätzlich einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Das erschwert das Behandlungsmanagement. Moderne Antidiabetika können auch hier helfen, doch eine Substanzklasse birgt auch Risiken.

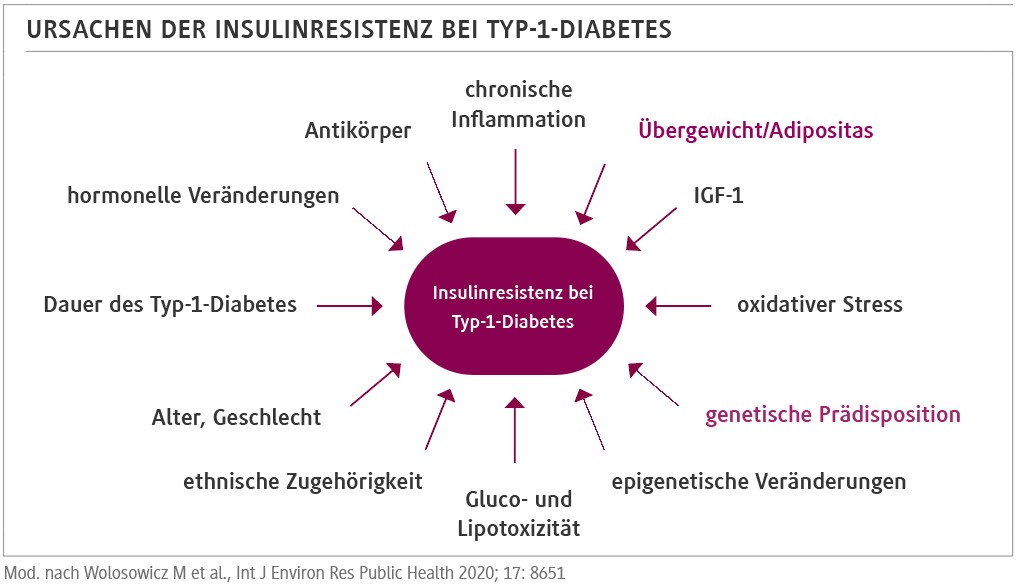

Die Zahl der Menschen mit Adipositas steigt kontinuierlich mit zunehmendem Lebensalter und macht auch vor Personen mit gesichertem Typ-1-Diabetes (T1D) keinen Halt. In Verbindung mit der genetischen Prädisposition führt dies zu einer Insulinresistenz, die einerseits therapeutisch problematisch ist und andererseits das Risiko für diabetesbedingte Komplikationen deutlich erhöht. Die Ursachen für die Entstehung des Doppeldiabetes sind zwar vielschichtig, doch Adipositas und die genetische Prädisposition nehmen eine führende Rolle ein.

Die Diagnostik eines Doppeldiabetes erfolgt anhand von klinischen Befunden und Laborparametern. Nachweis für das Vorliegen eines T1D ist das Fehlen von relevanten C-Peptid-Werten bereits kurz nach der Diagnosestellung in Verbindung mit den für T1D typischen Antikörpern. Die Diagnose einer Insulinresistenz wird üblicherweise durch Berechnung des HOMA-Index gestellt. Dies ist jedoch bei gleichzeitig vorliegendem T1D nicht möglich, da in die Bestimmung des HOMA-Index die hier eben fehlende endogene Insulinsekretion eingehen müsste. Als Alternative können daher die typischen Befunde eines metabolischen Syndroms verwendet werden. Zu

diesen gehören:

Für einen erhöhten Insulinbedarf gibt es keine einheitliche Definition, jedoch besteht eine gewisse Übereinkunft, dass mehr als eine Einheit Insulin pro Kilogramm Körpernormalgewicht bereits als Insulinresistenz gilt. Die persönliche klinische Erfahrung spricht für den pragmatischen Ansatz, dass mehr als 100 Einheiten Insulin pro Tag bei normokalorischer Ernährung sicher als Insulinresistenz angesehen werden können. Eine Metaanalyse aus 27 Studien mit mehr als 45 000 Teilnehmenden zeigt, dass rund ein Viertel der Menschen mit T1D im Verlauf ihres Lebens eine Insulinresistenz aufweisen, wobei der Anteil bei Frauen etwas höher liegt als der bei Männern [1].

Die klinischen Folgen des Doppeldiabetes sind die sich kontinuierlich verschlechternde Glucosekontrolle und damit der konsekutiv immer weiter ansteigende Insulinbedarf, aus dem sich ein Circulus vitiosus aufbaut. Therapie der ersten Wahl ist daher eine Verminderung der Kalorienzufuhr um 500 kcal pro Tag mit dem Ziel einer kontinuierlichen Gewichtsreduktion. Besonders vorteilhaft haben sich die „Hafertage“ erwiesen. An diesen werden wiederholt für 1–2 Tage ausschließlich Gerichte mit Haferflocken zu den Hauptmahlzeiten verzehrt. Haferflocken enthalten viele lösliche Ballaststoffe sowie Beta-Glukane und verlangsamen die Glucoseaufnahme aus dem Darm.

Da hohe Insulinmengen die Lipolyse hemmen, muss der Prozess der Gewichtsreduktion in Abstimmung mit dem betreuenden Diabetes-Team unter sorgfältiger Anpassung der Insulindosen erfolgen.

Die S3-Leitlinie „Chirurgie der Adipositas und metabolischer Erkrankungen“ sieht eine bariatrische Operation als weitere Möglichkeit, wenn die Lebensstilveränderungen einschließlich psychologischer Mitbetreuung langfristig ohne Erfolg bleibt. Dieser Schritt sollte allerdings sorgfältig geplant und überdacht werden, da der operative Eingriff nicht reversibel ist und gerade bei Menschen mit T1D weitreichende Folgen haben kann.

Medikamentöse Therapieoptionen

Hier sei zuerst die Gabe von Metformin in einschleichender Dosierung bis auf 2 × 1 000 mg pro Tag genannt. Die Dosis ist zu reduzieren, wenn der Insulinbedarf zurückgeht und sich vermehrt Hypoglykämien einstellen, da ein wesentlicher Effekt von Metformin die Hemmung der Gluconeogenese der Leber ist.

Besonders vorteilhaft haben sich auch die GLP-1-Agonisten (Liraglutid, Dulaglutid, Semaglutid) und seit neuem ein dualer Agonist (Tirzepatid) erwiesen. Diese führen nicht nur zu einer deutlich besseren Diabetes-Einstellung, sondern hemmen vor allem auch den Appetit mit der Folge einer deutlichen Gewichtsreduktion. Diese Präparate sind sowohl zur Therapie des T2D zu Lasten der Krankenkassen als auch zur Gewichtsreduktion für Selbstzahler verordnungsfähig. Diese Konstellation führt wiederholt zu Diskussionen mit den Kostenträgern wegen der Erstattungsfähigkeit, da bei Adipositas und T1D ohne das Vorliegen einer Insulinresistenz eben keine Erstattungsfähigkeit vorliegt. Besteht jedoch eine Insulinresistenz in Verbindung mit den klinischen Zeichen eines Doppeldiabetes, wäre von einer Verordnung zu Lasten der Kostenträger auszugehen.

Hierbei ist es oft schwierig, den Doppeldiabetes zu kodieren, da manche Kodier-Software die Eingabe von einer weiteren Diabetesform nach der Eingabe der Diagnose „T1D“ blockiert. Seit Kurzem gibt es jedoch die Ergänzung zur Kodierung eines T1D mit der Ziffer U69.75 (Insulinresistenz bei T1D bei Personen von 18 Jahren und älter).

Eine weitere Pharmakointervention bei T2D sind die SGLT2-Inhibitoren (SGLT2i; Dapagliflozin, Empagliflozin), die besonders bei Vorliegen von kardialen oder renalen Folgeschäden vorteilhaft sind. Allerdings sollten beide Wirkstoffe laut deren Fachinformation nicht bei bestehendem T1D angewendet werden. Begründung: Bei T1D kann sich das Risiko für das Auftreten einer Ketoazidose bei akuter Blutzuckerentgleisung erhöhen. Das Wirkprinzip der SGLT2i besteht in der Hemmung der renalen Rückresorption von mit dem Primärharn gefilterter Glucose. Auf diese Weise werden täglich bis zu 70 g Glucose renal eliminiert. Dies kann dazu führen, dass die für eine Ketoazidose typische Hyperglykämie maskiert und damit zu spät erkannt wird. Ob durch das Vorliegen eines Doppeldiabetes das Risiko für eine Ketoazidose geringer ist als bei Vorliegen eines reinen T1D, wird kontrovers diskutiert. Aus meiner Sicht spricht mehr gegen als für den Einsatz von SGLT2i.

Doppeldiabetes ist ein sich häufendes Problem in der Therapie des T1D und bedarf einer sorgfältigen Therapieführung in der Bekämpfung der Insulinresistenz. Diese hat in enger Absprache mit den Betroffenen und unter Ausnutzung der therapeutischen Möglichkeiten der Behandlung beider Diabetesformen zu erfolgen.

Der Autor

Prof. Dr. med. Thomas Haak

Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie

Diabetes Zentrum Mergentheim

97980 Bad Mergentheim

Bildnachweis: privat