Die Prävalenz von Kopfschmerzen im Kleinkindalter ist mit etwa 10 % in Deutschland bereits nicht gering [1]. Eine gründliche Anamnese sowie das Ausschließen von sekundären Kopfschmerzen ist in der Kopfschmerzdiagnostik bei Kleinkindern unerlässlich.

Die allgemeine Kopfschmerzprävalenz im Kindesalter ist hoch und auch schon im Alter bis 7 Jahre nicht zu unterschätzen [1]. In der Literatur wird die Inzidenz bei 3-Jährigen mit 4,3 % angegeben und steigt bei 5-Jährigen auf 21,9 % an. Eine sehr hohe Inzidenz mit 30 % zeigt sich bei den sekundären Kopfschmerzen in der Altersgruppe der 7-Jährigen [2]. Die Prävalenz von episodischer Migräne bei Kleinkindern wird mit 14,2 % angegeben [3,4]. Daten aus Deutschland zeigen bereits eine Kopfschmerzprävalenz bei 3- bis 6-jährigen Mädchen von 10,7 % und bei Jungen von 9,8 % [1].

Aufgrund der hohen Prävalenz von sekundären Kopfschmerzen ist eine gezielte und gründliche Diagnostik bei Kleinkindern dringend erforderlich.

Kopfschmerzanamnese

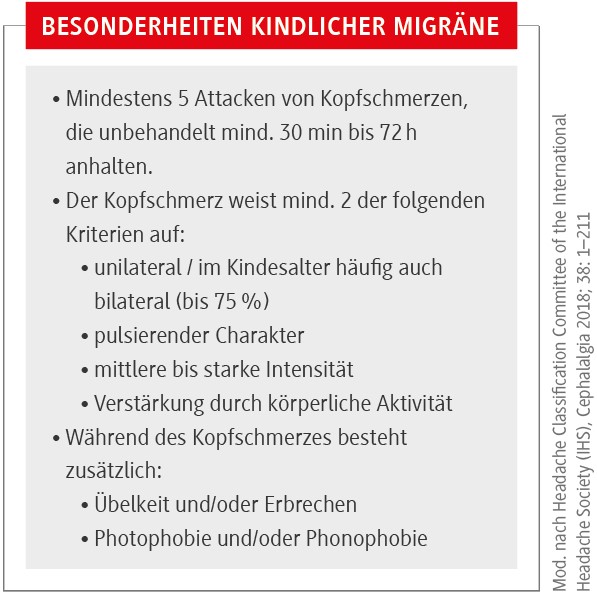

Eine differenzierte Anamnese gilt als das wichtigste diagnostische Kriterium, um zwischen primären und sekundären Kopfschmerzen zu unterscheiden. Das klinische Erscheinungsbild von Migräne bei Kleinkindern kann sehr unspezifisch sein, womit die Diagnose oft lange unklar bleibt. Typisch sind meist kurze Episoden mit einer Dauer von 1 bis 2 Stunden mit Unwohlsein ohne Fieber oder Infektionszeichen. Sie können mit Blässe und Erbrechen einhergehen, eine Photo- oder Phonophobie sowie gereizte oder lethargische Zustände beinhalten. Schlaf kann diese Episoden oft beenden. Zwischen den Anfällen ist das Kind gesund und wohlauf.

Auch Aura-Symptome können bei Kleinkindern sehr unterschiedlich sein. Eine konfusionelle Migräne beispielsweise äußert sich durch akute Verwirrtheitszustände, Orientierungsstörungen, Sprachschwierigkeiten und Amnesie [5]. Zu einer veränderten Wahrnehmung der eigenen Umgebung kommt es beim „Alice-im-Wunderland-Syndrom“. Die Kinder berichten von Personen oder Dingen, die verkleinert oder vergrößert erscheinen, akustische oder taktile Wahrnehmungen können verändert sein, ebenso wie das Zeitempfinden [6]. Da solche Symptome auch bei Epilepsie oder einer Infektion auftreten können, ist hier in jedem Fall weitere Zusatzdiagnostik erforderlich (Labor, cMRT, EEG, Liquor).

Red Flags und Schmerzerfassung

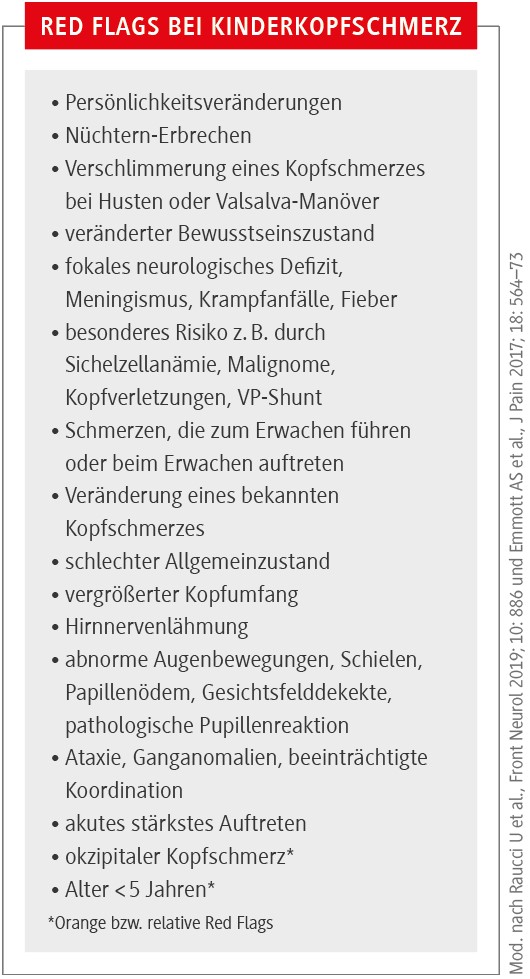

Bei Kopfschmerzen im Kleinkindalter sollten immer auch sekundäre Ursachen ausgeschlossen werden. Raucci et al. fassen die Red-Flag-Symptome zusammen, welche akut einer weiterführenden Diagnostik bedürfen [7].

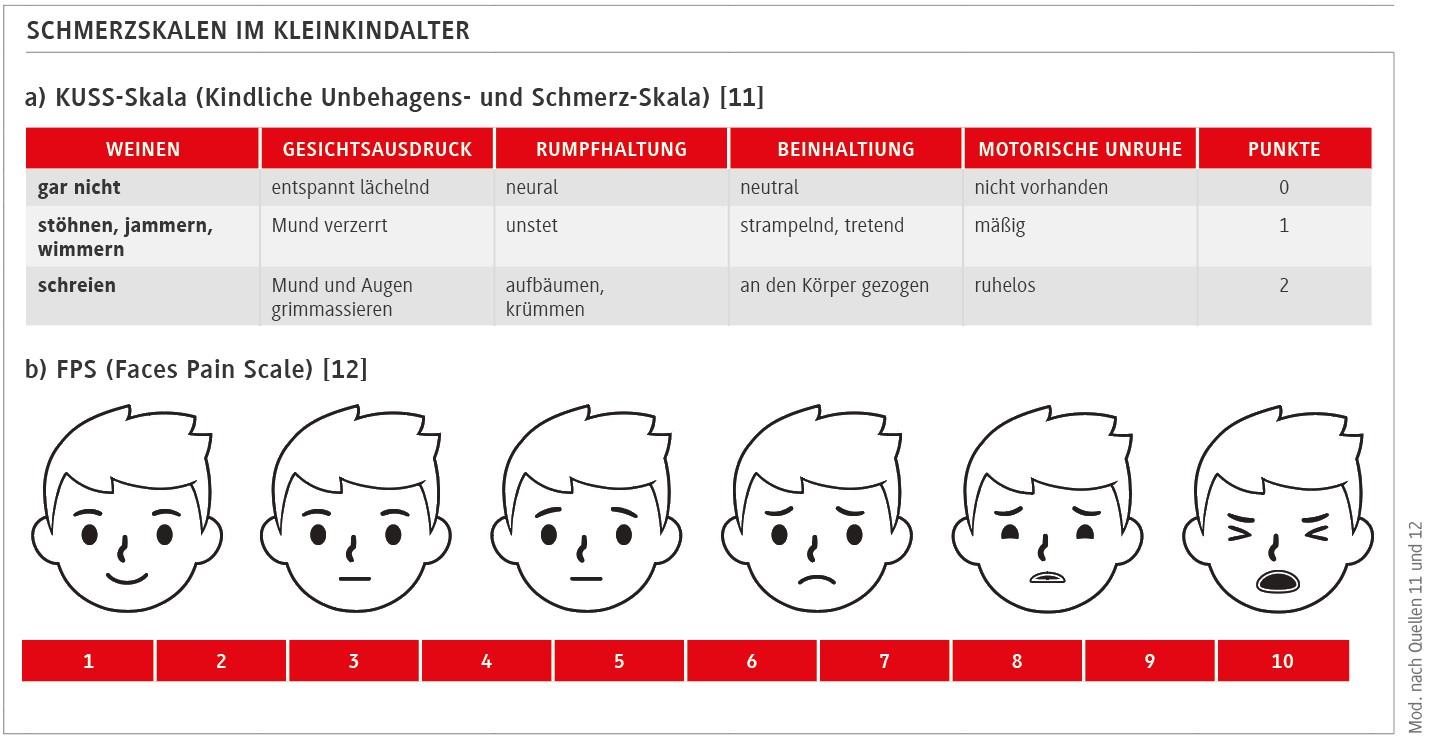

Eine weitere Herausforderung stellt die Schmerzerfassung dar. Kopfschmerzskalen wie die numerische Rating-Skala (NRS) können etwa ab dem Schulkindalter eingesetzt werden. Bei Jüngeren bis 4 Jahre empfiehlt sich eine Fremdeinschätzung beispielsweise mittels der KUSS-Skala (Kindliche Unbehagens- und Schmerz-Skala) oder ab 4 Jahren die Faces Pain Scale (FPS) [8].

Migräneassoziierte episodische Syndrome

Migräne kann sich auch als episodisches Syndrom äußern. Besonders das zyklische Erbrechen stellt bei einem medianen Erkrankungsalter von ca. 5 Jahren und einer weltweiten Prävalenz im Kindesalter von 0,2 bis 6,2 % ein häufiges Syndrom im Kleinkindalter dar [9]. Es äußert sich mit stereotypen Episoden von Erbrechen, wobei laut ICHD-III-β-Kriterien die Diagnose nach mindestens 4-maligen Episoden mit Erbrechen gestellt wird. Im Durchschnitt kommt es zu einer Attacke im Monat, die dann mehrere Tage anhalten kann. Bei der Behandlung des Zyklischen Erbrechens steht vor allen Dingen eine Rehydratation und antiemetische Therapie im Vordergrund [10].

Mehr praxisrelevantes Wissen finden Fachkreise online im Migräne- und Kopfschmerz-Guide unter: www.mk-guide.org, einem Projekt der DMKG-Initiative „Attacke! Gemeinsam gegen Kopfschmerzen“.

Die Autorin

Dr. med. Laura Zaranek

Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin

Universitätsklinikum Dresden

Bildnachweis: Sudowoodo (gettyimages), privat