Der erfahrene Wintersporturlauber kleidet sich funktional dreilagig entsprechend des Zwiebelschalenprinzips: Es besteht aus der eng anliegenden Unterwäsche, der isolierenden Mittelschicht und einer wetterfesten, optimalerweise atmungsaktiven Außenhülle. Dadurch können aber auch Infektionen begünstigt werden.

Schwitzen und Reibung sind beim Wintersport meist unvermeidbar. In dieser „feuchten Kammer“ finden Bakterien, Pilze, aber auch Parasiten ideale Bedingungen. Oft müssen Skischuhe ausgeliehen werden, sind die neuen Winterschuhe noch nicht eingelaufen und führt die wintersportliche Aktivität zu Schrunden an den Füßen. Die Kombination aus Barrieredefekt und ergiebigen Keimreservoiren, vor allem in Hotelzimmern, Schwimmbädern und Saunen, leistet insbesondere der Entstehung von Mykosen und Pyodermien an den Füßen Vorschub.

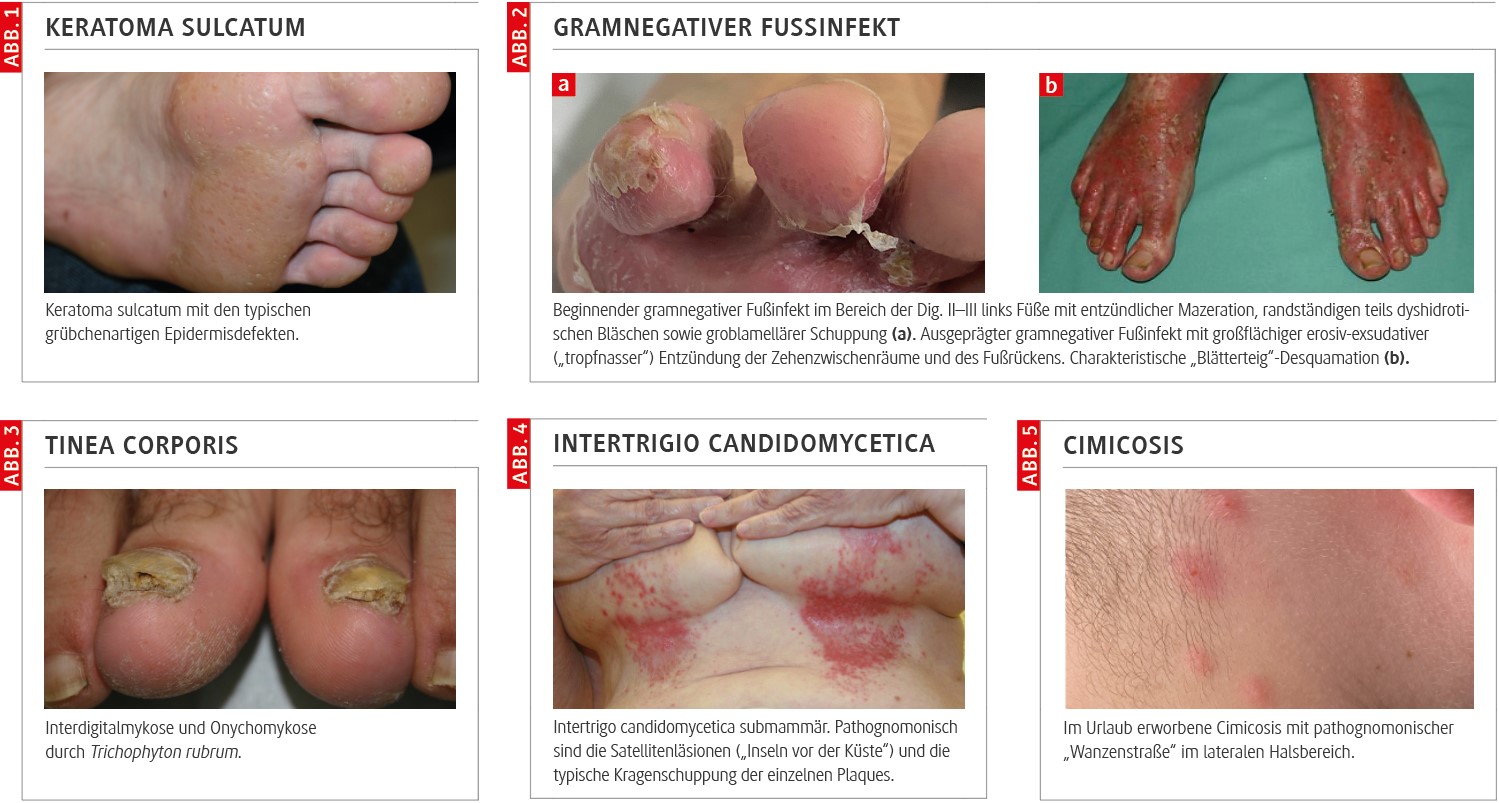

Keratoma sulcatum

Feuchte Mazeration der Fußsohlenhornhaut bei Neigung zu Fußschweiß in Verbindung mit okklusivem Schuhwerk begünstigt die Vermehrung der coryneformen Bakterien. Das hier unvermeidliche Zusammentreffen von aufgequollener Hornschicht und proteolytischen Enzymen der Propionibakterien (Keratinasen, Proteasen) führt zu flachen kleinen grübchenartigen plantaren Defekten an den Auftrittsstellen. Dieser „wurmstichige Aspekt“ findet sich in der Bezeichnung „pitted keratolysis“ wieder (Abb. 1). Eine ausgeprägte Manifestation kann zu brennenden Schmerzen führen. Tägliches Wechseln der Strümpfe und Waschen der Füße sowie topisch antibiotisch wirkende Cremes (z. B. Erythromycin, Miconazol) können helfen.

Der gramnegative Fußinfekt

Es handelt sich um eine typische Dermatose der Füße, wenn längere Zeit ein okklusiv-feuchtes humides Milieu bestand, in dem die gramnegativen Erreger am besten gedeihen. Nicht von ungefähr wird der „Pyocyaneus“ auch als „Pfützenkeim“ bezeichnet, er bildet ferner ein blaugrünes Pigment. Ein schmierig mazerierter Aspekt, faulig-fruchtiger Foetor und eine stark juckend brennende Symptomatik differenzieren den gramnegativen Fußinfekt von der Tinea pedis. Typisch ist auch die „blätterteigartige“ groblamelläre epidermale Abschuppung (Abb. 2).

Der Erregernachweis gelingt im bakteriellen Abstrich. Der gramnegative Fuß kann den Winterurlaub trüben, findet sich im allgemeinen auch oft bei Bergarbeitern, Soldaten oder Obdachlosen. Austrocknende antiseptische und lokal steroidale Therapien führen in aller Regel zur Abheilung. In schweren Fällen kann mit Ciprofloxacin oder Moxifloxacin behandelt werden.

Pilzinfektionen

Tinea pedis und Tinea corporis

Die im Winter oft und gern genutzten Wellnessangebote mit Schwimmbädern und Saunen, oft frequentierte Hotelzimmer und der Skischuhverleih sind übliche Erregerreservoire. Die nur bei Oberflächentemperatur optimal lebensfähigen Dermatophyten sind Hautpilze im engsten Wortsinn. Ihr Nahrungssubstrat ist das Keratin der Epidermis und ihrer Anhangsgebilde. Antropophile Dermatophyten verursachen zumeist den als Bagatellinfektion unterschätzten „Fußpilz“ in Form der Interdigitalmykose, der Onychomykose oder der Palmoplantarmykose (Abb. 3).

Da in aller Regel keine Spontanheilung erfolgt, kann es ohne Behandlung in den folgenden Jahren zu erheblicher Nageldystrophie mit bis zur Onychogrypose („Klauennägel) reichenden Veränderungen kommen. Zudem kann sich die Dermatophytose insbesondere bei diabetischer Prädisposition auf das übrige Integument bis hin zur Tinea corporis generalisata ausbreiten.

Durch Dermatophyten hervorgerufene Fußläsionen stellen oft eine Eintrittspforte für gefährliche bakterielle Erreger mit der Folge von Komplikationen wie Erysipel oder Phlegmone dar. Häufigster Erreger in allen genannten Fällen ist Trichophyton rubrum. Fußpilz ist weltweit stark verbreitet, in Osteuropa sind regional bis zu 80 % der Bevölkerung betroffen.

Der Therapie von Dermatomykosen stehen sowohl topische als auch systemische Antimykotika zur Verfügung. Die Nagelpilzmykose und die großflächige Dermatophytose kommen am effektivsten unter systemischer Anwendung von Terbinafin oder Fluconazol zur Ausheilung.

Intertrigio candidomycetica

Insbesondere Hefepilze der Gattung Candida profitieren von der Situation der „feuchten Kammer“ in den Intertrigines. Zumeist ist Candida albicans der Erreger der düsterroten und zentral mazerierten Plaques mit den periperen Satellitenläsionen. Der Gastrointestinaltrakt ist das wichtigste Erregerreservoir für die kutane und mukokutane Manifestation (Abb. 4).

Lange Wanderungen mit beengender, wenig atmungsaktiver Kleidung kann über den Barrieredefekt die Kolonisation und schließlich die Infektion mit den Hefepilzen begünstigen. Zudem sind ältere Menschen und Diabetiker bzw. Diabetikerinnen noch einmal mehr prädisponiert. Therapeutisch kommen lokale Antimykotika und in ausgedehnten Fällen die antimykotische Systemtherapie mit Fluconazol zur Anwendung.

In der topischen Behandlung der Hautpilzinfektionen durch Dermatophyten und durch Hefepilze hat sich die Anwendung der Fixkombination aus Miconazol und Flupredniden bewährt.

Das Breitspektrumantimykotikum eliminiert Dermatophyten und Hefen effektiv, während das Klasse-II-Steroid rasch Entzündung, Infiltrat und Juckreiz zurückdrängt. Da Miconazol gleichzeitig auch gegen grampositive Bakterien wirkt, ist die verfügbare Creme eine gute Empfehlung für die Reiseapotheke.

Cimicosis

Der Bettwanzenbefall in Alpenvereinshütten hat sich in den vergangenen Jahren gehäuft und ist für Gäste und Wirtsleute gleichsam problematisch. Trotz drastischer und kostenintensiver Maßnahmen wie Begasungen der Hütten und dem Einsatz von Wanzenspürhunden nutzen die Ektoparasiten die von Hütte zu Hütte ziehenden Rucksacktouristen zu einer Art „Wanzenstaffellauf“. Im Gepäck können die Wanzen dann auch schon einmal bis in die eigene Häuslichkeit mitgeführt werden. Wanzen leben sonst in alten Möbeln oder hinter Tapeten oder anderweitig in Bettnähe, aber niemals im Bett selbst. Erst nachts suchen sie die schlafende Person auf, indem sie deren Wärme und CO2-Absonderung orten. Die kleinen juckenden Plaques und gelegentlich Bullae finden sich zumeist an unbedeckten Körperstellen und in charakteristischer linearer Anordnung („Wanzenstraße“). Dem eigentlichen Saugstich gehen mehrere Probierstiche voraus („breakfast, lunch, dinner“) (Abb. 5).

Werden Wanzenstiche im Winterurlaub bemerkt, sollten der Hüttenwirt bzw. die Herbergsleitung informiert werden, und es gilt immer: „Sachlich bleiben!“ Die juckenden Hauterscheinungen können durch externe Steroide und juckreizstillende Antihistaminika in aller Regel rasch zurückgedrängt werden. Die Unterkunft bzw. Häuslichkeit allerdings muss dann am besten erneut professionell durch den Kammerjäger entwest werden.

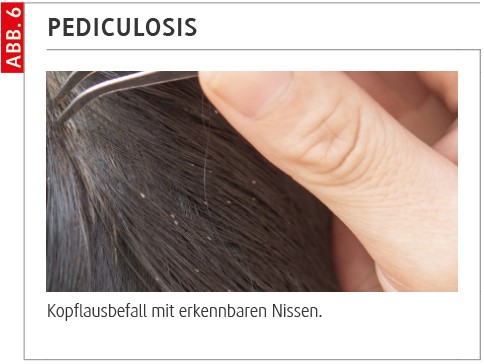

Pediculosis

Läuse werden über den engen Körperkontakt übertragen. Je nach ihrer Spezialisierung auf Kopf-, Körper- oder Schamhaar werden die Pediculosis capitis, die Pediculosis corporis und die Pediculosis pubis unterschieden. Aus der okkupierten Behaarung heraus saugt die weibliche Laus Blut und klebt die Nissen an die Haare. Während die Kopflaus (Abb. 6) oft bei Kindern nach den Ferien teils kleinepidemisch in Schulklassen auftritt, ist die Kleiderlaus eher seltener und dann bei Menschen ohne festen Wohnsitz und mit schlechten hygienischen Verhältnissen anzutreffen.

Auf Reisen wird nicht selten die Filzlaus (Synonym: Schamlaus) erworben, bei der die Zugehörigkeit zu den sexuell übertragbaren Krankheiten auf den Infestationsweg hindeutet. Therapie der Wahl ist die zweimalige lokale Anwendung von Dimeticon, einem Silikonöl, welches – für den Menschen ungiftig – in die Tracheen der Läuse und auch in die Nissen eindringt. Offiziell nur für die Kopflausbehandlung zugelassen, wirkt es ebenso bei den anderen Läusearten.

Der Autor

Dr. med. Viktor Alexander Czaika

Facharzt für Dermatologie,

Venerologie und Innere Medizin

12439 Berlin

Bildnachweis: Dr. med. Viktor A. Czaika; privat, srisakorn (Adobe Stock)