Der Einfluss der zirkadianen Uhr auf den Metabolismus ist bekannt, wenig erforscht ist hingegen die Rolle der Essenszeiten bezüglich Glucosestoffwechsel und Diabetesrisiko. Ist hierbei nur der Zeitpunkt der letzten Nahrungsaufnahme relevant oder sind die Zusammenhänge vielschichtiger?

Das zirkadiane System unseres Körpers reguliert hierarchisch die täglichen Rhythmen von Verhalten und Metabolismus über eine zentrale Uhr im Gehirn sowie periphere Uhren in den verschiedenen Geweben und Organen. Der Organismus verarbeitet daher dieselbe Nahrung unterschiedlich, wenn sie zu verschiedenen Tageszeiten eingenommen wird. Dies führt im Tagesverlauf zu Schwankungen bezüglich Glucosetoleranz, postprandialer Hormonsekretion, Thermogenese und metabolischer Prozesse. Die Nahrungsaufnahme selbst ist darüber hinaus wichtig für die Synchronisierung der zirkadianen Uhren insbesondere der Leber, des Darms, des Pankreas und des adipösen Gewebes mit der Umwelt. Die Entkopplung der Essenszeiten vom natürlichen Hell-Dunkel-Zyklus induziert eine Desynchronisation der inneren Uhren sowie nachteilige metabolische Effekte.

Diese Zusammenhänge und die Feststellung, dass späte und nächtliche Essenszeiten mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht und kardiovaskuläre Erkrankungen einhergehen, haben epidemiologische und interventionelle Studien bestätigt. Wenig untersucht wurde bisher, wie die Interaktion zwischen Essenszeiten und den individuellen inneren Uhren den Glucosemetabolismus beeinflusst und zum Diabetesrisiko beiträgt. Zudem ist unklar, welche Mechanismen das individuelle Essverhalten bestimmen, da hierbei kulturelle, persönliche, physiologische und genetische Einflüsse zusammenwirken. Primäres Ziel unserer Studie war es daher, herauszufinden, wie der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme im Tagesverlauf mit dem Glucosestoffwechsel und der Insulinempfindlichkeit zusammenhängt. Zudem wollten wir wissen, welchen Einfluss genetische und umweltbedingte Faktoren auf die individuellen Essgewohnheiten haben [1].

Daten von Zwillingen geben Aufschluss

Dazu werteten wir Daten von 46 eineiigen und zweieiigen Zwillingspaaren der NUtriGenomicsAnalysis in Twins(NUGAT)-Studie aus. Einschlusskriterien waren ein Alter zwischen 18 und 70 Jahren und ein BMI zwischen 18 und 30 kg/m2 mit einer BMI-Differenz von < 3 kg/m2 zwischen den Zwillingen.

Über 5 Tage (3 Arbeitstage + 2 freie Tage) notierten die Zwillinge Start und Ende jedes Essens sowie dessen Art und Menge. Es hatte keine Empfehlungen dazu gegeben, Essenszeiten und -zusammensetzung entsprach ihren Gewohnheiten. Zudem wurden Parameter des Glucosestoffwechsels der Teilnehmenden mittels Blutzuckerbelastungstests gemessen.

Für die Festlegung des individuellen Schlaf-Wach-Rhythmus wurde der Schlafmittelpunkt (MSFsc) kalkuliert (mit Korrektur bzgl. des Schlafdefizits über die Woche). Die Chronotypen wurden demnach definiert als früher Typ mit einem MSFsc ≤ 3:59 Uhr, mittlerer Typ mit einem MSFsc = 4:00 bis 4:59 Uhr und später Typ mit einem MSFsc ≥ 5:00 Uhr.

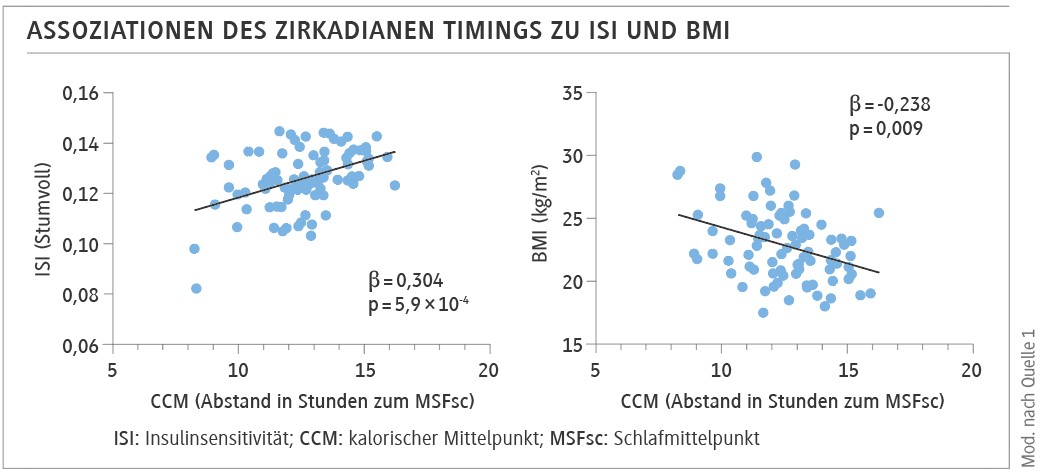

Einen wichtigen Essenszeit-Parameter stellte der kalorische Mittelpunkt (CCM) dar, der dem Zeitpunkt am Tag entspricht, zu dem rechnerisch die Hälfte der Tageskalorienmenge aufgenommen wurde. Das zirkadiane Timing der ersten und der letzten Essenszufuhr sowie des CCM ergab sich durch den Abstand des Essenszeit-Parameters zum individuellen Schlafmittelpunkt.

Ergebnisse

Die späten Chronotypen nahmen erwartbar im Vergleich mit den frühen ihre Mahlzeiten später ein. Interessant ist aber, dass der späte kalorische Mittelpunkt (im Verhältnis zum individuellen Chronotyp) mit einer schlechteren Insulinempfindlichkeit und damit einem höheren Risiko für die Entwicklung von T2D korrelierte (Abb.). Darüber hinaus zeigten Personen, die ihre Hauptkalorien erst spät am Tag aufnahmen, einen höheren Body-Mass-Index und einen größeren Taillenumfang (Abb.). Dabei waren diese Zusammenhänge unabhängig von der täglichen Kalorienaufnahme und der Schlafdauer.

Basierend auf Korrelationen zwischen monozygotischen Zwillingen und dizygotischen Zwillingen ließ sich abschätzen, wie stark der Zeitpunkt des Essens bzw. Schlafens auf genetische oder Umweltfaktoren zurückzuführen ist. Die Studie belegt, dass verschiedene Parameter des täglichen Essenszeitmusters bis zu 60 % genetisch beeinflusst werden. Die Berechnung der Erblichkeit ergab für den zirkadianen Zeitpunkt der ersten Essensaufnahme 59,2 %, für den der letzten 29,3 % und für den CGM 34,5 %. Auch bei den Schlafgewohnheiten spielt die Genetik eine Rolle: Schlafstart 52,7 %, Dauer 57,8 %, MSFsc 57,3 % sowie Schlafende 41,3 %.

Eine Verschiebung der Essenszeiten bzw. der Hauptkalorienaufnahme auf frühere zirkadiane Zeiten könnte sich positiv auf den Glucosemetabolismus auswirken und so vor Übergewicht und T2D schützen. Da die Essens- und Schlafgewohheiten auch genetisch bedingt sind, dürfte dies kein leichtes Unterfangen sein.

Die Autorin

Prof. Dr. rer. medic. Olga Ramich

Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) und Heisenberg-Professur an der Charité-Universitätsmedizin Berlin

Bildnachweis: privat