Von Tieren übertragene Dermatophytosen aus dem Mittelmeerraum, Parasiten wie Leishmania major oder Sarcoptes scabiei aus den Tropen – auf Reisen erworbene Hauterkrankungen sind keine Seltenheit. Ebenso wie Resistenzen gegenüber Antimykotika und Akariziden. Neue Strategien zur Behandlung sind daher nötig.

Weltweit nimmt die Inzidenz von Hautinfektionen zu – und in gleichem Maße treten zunehmend Antibiotikaresistenzen auf. Die WHO betont daher, wie wichtig Forschung und Entwicklung hinsichtlich neuartiger antimikrobieller Wirkstoffe seien. Das beziehe auch alternative Therapien ein, mit denen das Aktivitätsspektrum erhöht, die Dosis verringert und die Sicherheit der Behandlung verbessert werden könnte [1]. Als vielversprechend erscheinen Medizinalpflanzen mit ihren bioaktiven Inhaltsstoffen.

Ein Silberstreif am Horizont

Bereits ein lockerer Kontakt zu streunenden Katzen reicht aus, um sich mit Microsporum (M.) canis zu infizieren. Schätzungsweise 90 % der Straßen-Katzen in den Großstädten Spaniens, Italiens und Griechenlands sind mit dem hochkontagiösen Dermatophyten infiziert. Klinisch zeigt sich eine Mikrosporie, die durch runde entzündliche Plaques mit Randbetonung auffällt.

Nanopartikel aus Silber wirken antimikrobiell auf pathogene Bakterien, Hefen und Fadenpilze. Das Prinzip: Durch kontrollierte Abgabe der Silberionen aus den Kleinstpartikeln werden die DNA-Replikation und die Zellatmung der Mikroorganismen gestört. Traditionell wird das Metall in der ayurvedischen Medizin eingesetzt, um Hautinfektionen und Wunden zu heilen. Aus der Ethnomedizin wiederum kommen Medizinpflanzen mit ihren bioaktiven und therapeutisch wirksamen Inhaltsstoffen. So auch die Paraguayische Sterndistel (Acanthospermum australe), die traditionell von den indigenen Völkern Südamerikas verwendet wird, um Erkrankungen und Hautinfektionen zu behandeln. Aus den Blättern des einjährigen Asterngewächses wird ein ätherisches Öl gewonnen.

Wie diese Kombination gegen die Erreger von Hautinfektionen wirkt, war Thema einer Studie [2]. Das Öl der Pflanze mit den Hauptbestandteilen Germacren A, γ-Cadinen und Trans-Caryophyllen war gegen Dermatophyten und Malassezia globosa aktiv. Die Silbernanopartikel für sich wirkten gegen Bakterien, Hefen und Dermatophyten. Die Kombination schließlich war gegen Dermatophyten, Malassezia globosa, Microsporum gypsea und Microsporum canis aktiv und in bakterienhemmender Konzentration nicht toxisch auf periphere mononukleäre Zellen. Damit könnte Acanthospermum-Öl, kombiniert mit biogenen Nanopartikeln, eine innovative Strategie zur Behandlung von Hautinfektionen sein. Wichtig sei, die Wechselwirkungen zwischen metallischen Nanopartikeln und natürlichen Substanzen weiter zu studieren, um pflanzenbasierte Formulierungen mit einem alternativen therapeutischen Potenzial zu gewinnen. Damit würden Resistenzen verhindert, wohingegen Antibiotika allein den komplizierten Infektionen vorbehalten wären, so die Forschenden der Universidad Nacional del Nordeste in Resistencia (Argentinien) [2].

Bienengift gegen den Katzenpilz

Apisin wirkt nicht nur komplexierend auf die Zellmembran, was seine Giftwirkung ausmacht, sondern auch antimikrobiell. Es wurde bereits gegen Trichophyton spp. getestet. In einer aktuellen Studie sollte das antifungale Potenzial von Apisin im Vergleich zu verschiedenen Antimykotika (Fluconazol, Itraconazol, Amphotericin B, Terbinafin) ermittelt werden [3]. Es zeigte sich, dass alle Isolate von M. canis (aus Hautgeschabsel infizierter Katzen) empfindlich gegenüber Terbinafin und resistent gegenüber Fluconazol und Amphotericin B waren. Für Itraconazol lag die minimale Hemmkonzentration und die minimale fungizide Konzentration bei dem M.-canis-Isolat Mc2 bei 8 µg/ml Itraconazol. Die entsprechenden Werte für Bienengift lagen bei 320 µg/ml (Mc2-Isolat) und 640 µg/ml (Mc6-Isolat). Die Resistenzen zeigten, dass Antimykotika über die Zeit unwirksam werden, so das Autorenteam der Parasitologie und Biotechnologie der türkischen Universität Adana. Daher sollten natürliche Stoffe wie Bienengift als Alternativen evaluiert werden [3].

Bewährte PDT

Bereits bei der Tinea capitis erwies sich die photodynamische Therapie in Kombination mit Hypericin in Polymer-Nanopartikeln (P123-Hy-PDT) als wirkungsvoll. Nun sollte die kombinierte PDT auch bei planktonischen Zellen und in einem murinen Modell der M.-canis-Dermatophytose untersucht werden [4]. Die In-vitro-Empfindlichkeit lag hier bei 6,25 und 12,5 μmol/l P123-Hy-PDT. In vivo zeigte sich eine schnelle klinische Verbesserung nach nur 3 Behandlungssitzungen. Nach 6 Behandlungen ging der Pilzbefall im Vergleich zu unbehandelten infizierten Tieren signifikant zurück. Die P123-Hy-PDT war sicher und veränderte weder die Haut noch biochemische Parameter. Die Kombinations-Methode stellte das geschädigte Gewebe wieder her, wie das Autorenteam aus Brasilien anhand der Histopathologie und der proinflammatorischen Zytokinspiegel bestätigte [4].

Aufgrund ihrer bekannten fungiziden Wirkung könnten Curcuminoide, die Polyphenole aus Curcuma longa, sowie das dreimal besser verfügbare difluorierte Curcumin auch bei Dermatophytosen eingesetzt werden [5]. Tatsächlich hemmten beide Substanzen in Pulverform ein klinisches Isolat von Microsporum canis, und zwar in einer minimalen inhibitorischen Konzentration von 8 μg/ml (Curcuminoide) bzw. 8–16 μg/ml (difluoriertes Curcumin). Mit diesen Ergebnissen könnten beide Curcuma-Abkömmlinge die Behandlungsstrategien bei Dermatophytosen ergänzen, so die Autorinnen und Autoren aus dem Iran [5].

Kutane Leishmaniose

Leishmania (L.) major oder L. tropica sind Reisemitbringsel aus dem Mittelmeerraum, der Sahara oder dem Vorderen Orient. Der einzellige Parasit wird über den Stich der Sandmücke übertragen, wobei infizierte Stadt-Hunde, Schafe und andere Wirbeltiere als Reservoirwirte dienen. An der Einstichstelle bilden sich juckende Knoten, aus denen sich krustig-entzündliche Hautläsion entwickeln, die häufig superinfiziert sind. Nach Monaten kommt es zu einer spontanen Vernarbung, die mit Atrophie und Hyperpigmentierung einhergeht. Zur Prävention sind imprägnierte Moskitonetze über dem Bett hilfreich, auch abendliches Duschen, das die Pheromon-Lockstoffe im Schweiß reduziert; tagsüber empfiehlt sich lange Kleidung (vgl. S. 8–11).

Wie weit ist hier die Forschung bezüglich natürlicher Behandlungsoptionen? In der Volksmedizin Südasiens wird Aprikosenkernöl zur Behandlung von Hautinfektionen genutzt. Das zu den Rosen gehörende Steinobstgewächs enthält aber auch Substanzen, die antiparasitisch wirksam sind (Tannine, Flavonoide, Phenole und Alkaloide). Wie Forschende aus Pakistan berichteten, hemmte das Kernöl der bitteren Aprikose (Prunus armeniaca) nicht nur Bakterien (Escherichia coli, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus aureus) und Pilze (Trichopyhton tonsurans, Epidermophyton floccosum, Aspergillus niger, Aspergillus flavus sowie Mucor mucedo), sondern war auch gegen die Promastigoten von Leishmania major aktiv – die beweglichen Formen des Protozoons, die in der Sandmücke leben. So zeigte sich in einem Test auf Lebensfähigkeit von Zellen (MTT-Assay) für das bittere Aprikosenkernöl eine mittlere inhibitorische Konzentration (IC50) von 89,75 µg/ml [6]. Als potentes Anti-Leishmania-Mittel wird außerdem auch der Extrakt aus Aprikosenblättern beschrieben [7]. Diskutiert wird auch die lokale Anwendung von natürlichen Endoperoxiden wie Artemisin. Der Bitterstoff aus den Blüten von Artemisia cina besitzt Anti-Malaria-Eigenschaften, denn er setzt Sauerstoffradikale frei, welche die Mitochondrien des Parasiten schädigen. Die Achillesferse bei Leishmania wäre die schwache antioxidative Abwehr, es fehlten Katalase und Glutathionperoxidase, sodass eine oxidative Imbalance entstehen würde, so das Autorenteam [8].

Antioxidantien bei Skabies

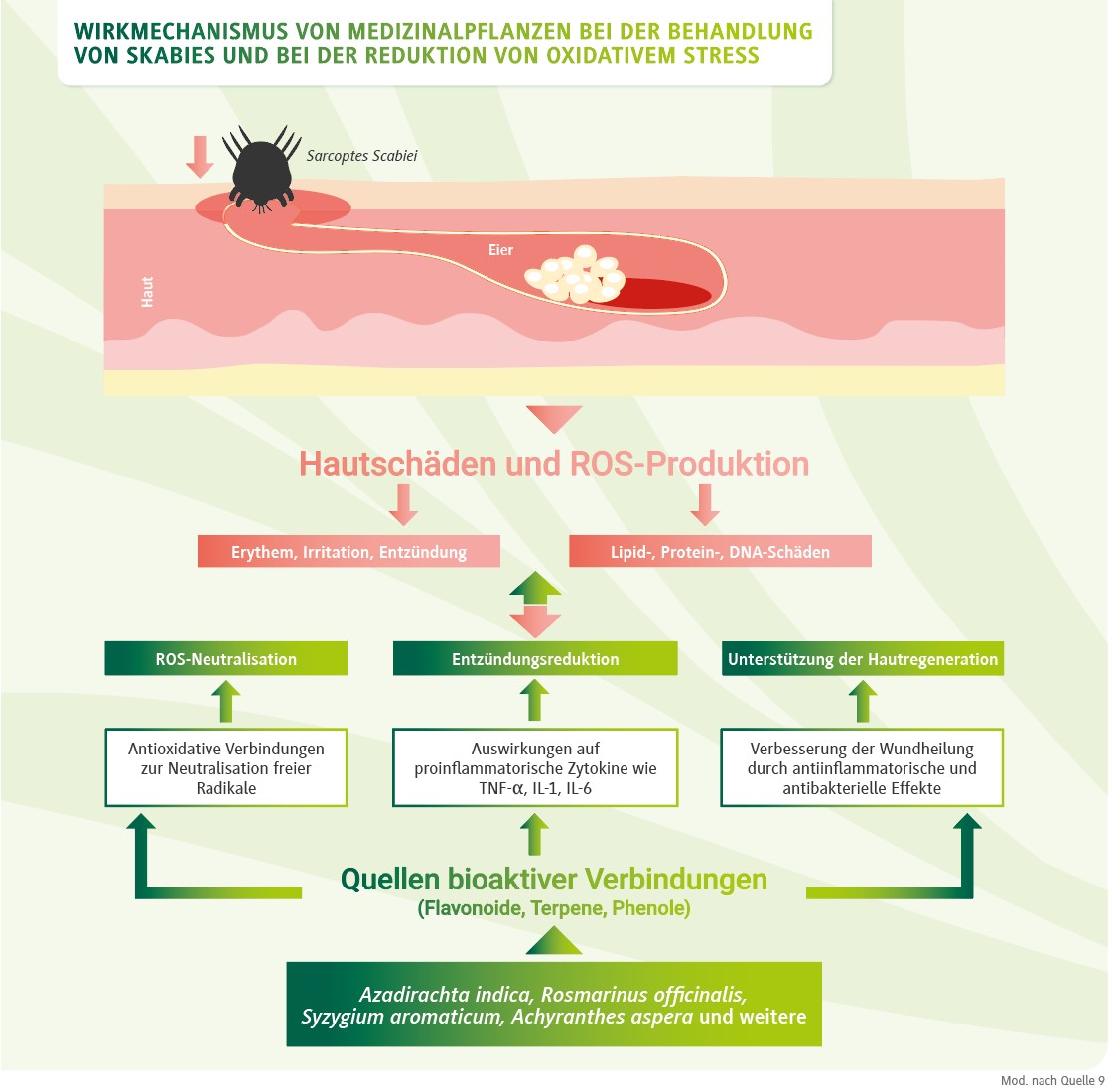

Die Krätzmilbe Sarcoptes scabiei var. hominis verursacht Skabies, eine ansteckende Hauterkrankung, die in vielen Ländern des globalen Südens endemisch ist. In Europa verbreitet sie sich als Folge von Migration und Flucht oder wird auf Reisen erworben, dann meist als STI (sexually transmitted disease). Für eine Infektion ist ein enger Kontakt über mehrere Minuten erforderlich, wobei ein hoher Milbenbefall eine Infektion wahrscheinlicher macht. Danach legen die weiblichen Milben ihre Eier in der Epidermis ab. Nach 2–3 Tagen schlüpfen die Larven, die sich in Hautvertiefungen oder Haarfollikeln zu Nymphen und nach etwa 2–3 Wochen zu geschlechtsreifen Milben entwickeln – verbunden mit stark juckenden, länglichen Papeln in Fingerzwischenräumen, Ellenbogen und am seitlichen Rumpf.

Zu Immunantwort und Entzündungsprozessen durch S. scabiei wird viel geforscht, allerdings gibt es wenige Studien, die eine Skabies-Infestation direkt mit der Entstehung von oxidativem Stress verbinden. Doch so viel ist klar: Freie Radikale regen die übermäßige Bildung von Lipidperoxiden an und reduzieren die antioxidative Kapazität. Das schädigt die Haut und verändert die Durchlässigkeit der Membranen. Membranständige Enzyme und Rezeptoren werden inaktiviert, Polysaccharide depolymerisiert und Proteine quervernetzt bzw. fragmentiert. Antioxidativ wirksame Medizinalpflanzen können freie Radikale neutralisieren und die Aktivität antioxidativer Enzyme erhöhen. Sie beschleunigen die Heilung der Haut, verringern Entzündung und Juckreiz und haben antibakterielle Wirksamkeit (Abb.).

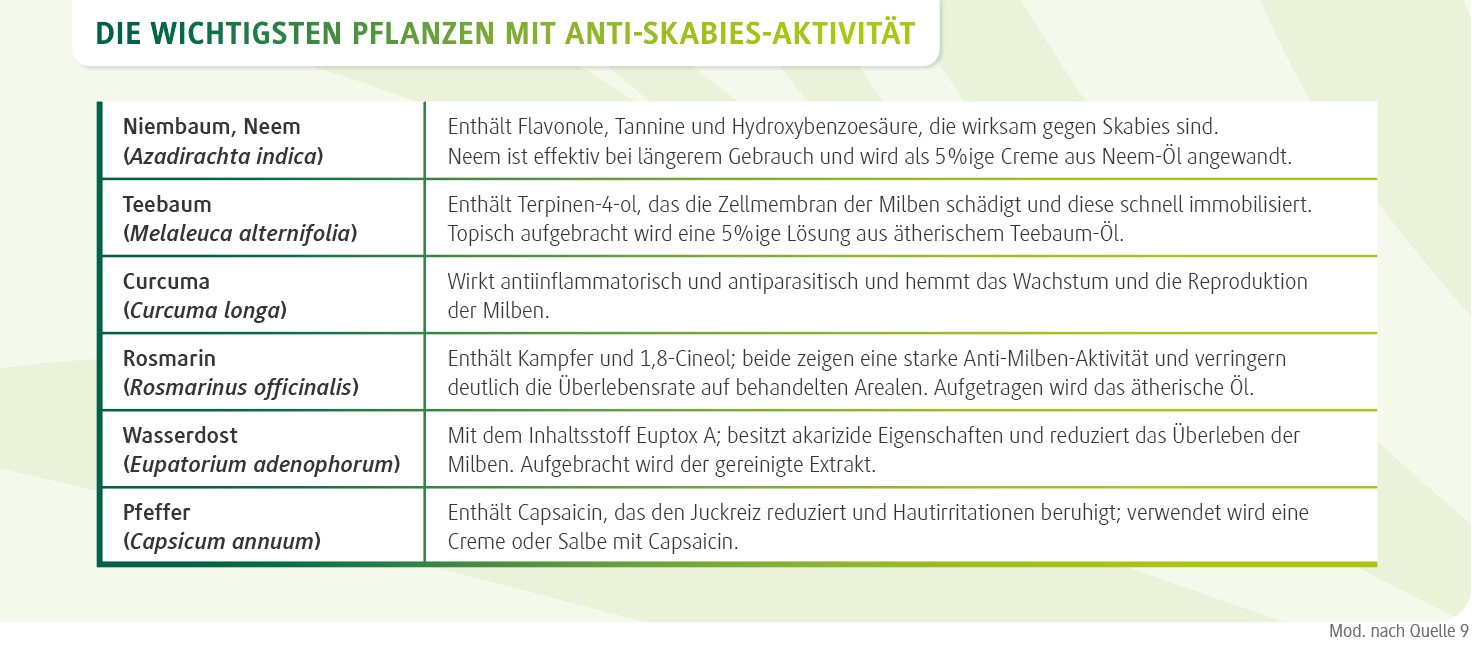

In einem aktuellen Übersichtsartikel werden Pflanzen mit Anti-Skabies-Aktivität beschrieben, die aus 39 verschiedenen Familien und 62 Genera stammen (Tab. mit Auflistung der wichtigsten Vertreter) [9]. Darüber hinaus wurde beschrieben, dass D-Limonen aus Zitronenöl in einer Konzentration von 10–20 % die Milben innerhalb von 24 Stunden zerstört, und zwar durch Wirkung auf das Atemsystem; 1%iges Gewürznelken-Öl (Syzygium aromaticum) tötet Milben sogar innerhalb von 20 Minuten. Als Elektronendonatoren fungieren dagegen die flavonoidartigen und phenolischen Komponenten im Zahnbürstenbaum (Salvadora persica). Sie sind hochwirksame Antioxidantien, vergleichbar der Ascorbinsäure, und haben ein signifikantes Anti-Skabies-Potenzial (Abb.). Antioxidativ und gegen die Sarcoptes-Milbe wirken auch pflanzliche Vitamine, Alkaloide, Terpenoide, Saponine, Heteropolysaccharide, Chinone sowie Fettsäuren. Diese natürlichen Substanzen verhindern die Lipidperoxidation, stärken die Kollagenfasern, schützen Zellen, verbessern die Zirkulation und erhöhen die DNA-Synthese, wodurch sich die Lebensfähigkeit der Gewebe insgesamt verbessert [10].

So schlussfolgern die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Institut für biologische Medizin der Nikolaus Kopernikus-Universität in Torun/Polen, dass Medizinalpflanzen mit ihren speziellen Inhaltsstoffen eine sichere, wirkungsvolle und patientenfreundliche natürliche Behandlungsoption bei Skabies sein können [9].

Auch wenn es bewährte Arzneimittel zur Behandlung von Microsporum canis gibt, erfordert die zunehmende Resistenz gegenüber Antimykotika die Entwicklung neuer, mitunter auch natürlicher Agenzien. Diese Lücke könnte die Kombination aus Acanthospermum-Öl plus Silber-Nanopartikel füllen, aber auch Bienengift oder ein Extrakt aus Gelbwurz. Die PDT mit nanoverkapseltem Hypericin stellt eine weitere Methode dar, den Pilzbefall mit wenigen Behandlungen signifikant zu reduzieren.

Bei der kutanen Leishmaniose könnte die antiparasitische Wirkung von bitterem Aprikosenöl und Aprikosenblätterextrakt eine Rolle spielen. Und Medizinalpflanzen mit antioxidativem Potenzial könnten eine Alternative bei der Behandlung der Skabies werden, denn sie mildern den oxidativen Stress.

Die Anwendung bioaktiver Inhaltsstoffe bestimmter Pflanzen könnte einen ganzheitlichen Therapieansatz darstellen. Bis dieser in der klinischen Praxis eingesetzt werden kann, müssen aber noch die Zusammensetzung der Pflanzen untersucht, die Standardisierung der Extrakte überprüft und umfangreiche klinische Testungen durchgeführt werden. Da die Resistenzen gegenüber konventionellen Skabiziden zunehmen, wird die Erforschung alternativer Behandlungen immer dringlicher [9]. So könnten in Zukunft auf Reisen erworbene Dermatophytosen und Infestationen natürlich behandelt werden, ohne die Umwelt zu belasten und Resistenzen zu fördern – ganz im Sinne der WHO.

Die Autorin

Dr. rer. nat. Christine Reinecke

70378 Stuttgart

dres.reinecke@t-online.de

www.hello-biology.com

Dr. Christine Reinecke ist promovierte Diplom-Biologin und seit über 25 Jahren freiberufliche Autorin zahlreicher Publikationen der Naturheilkunde, Medizin und Pharmazie