Plötzlich und großflächig auftretende Dermatosen sind in aller Regel für die Betroffenen stark beunruhigend, können Notfallsituationen darstellen und bedürfen einer raschen Diagnose und Therapie, besonders wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind. Die Ursachen sind vielfältig.

Exanthem (griechisch: aufblühen) lässt sich definieren als entzündliche Hautveränderung auf größeren Bereichen der äußeren Haut mit einem bestimmten zeitlichen Ablauf (Beginn, Höhepunkt, Ende). Die Einzeleffloreszenzen können dabei ganz unterschiedlich sein. Sind die Schleimhäute betroffen, spricht man von einem Enanthem.

Heftig akute und entzündliche Hautausschläge sind bei Kindern und Jugendlichen häufig, dazu zählen insbesondere die sogenannten klassischen Kinderkrankheiten (siehe zusätzliches Online-Material).

Wenngleich die meisten dieser – dann größtenteils viral bedingten – Exantheme harmlos sind (z. B. das „Dreitagefieber“ oder die „Ringelröteln“), muss bei initialer Vorstellung jedoch grundsätzlich zwischen ungefährlichen und potenziell lebensbedrohlichen Exanthemen (z. B. Purpura Schönlein-Henoch) unterschieden werden. Suberythrodermie oder Erythrodermie sollten grundsätzlich bis zur Abklärung als dermatologische Notfallsituationen betrachtet werden.

Virusexantheme

Masern, Windpocken und Röteln sind durch die modernen Impfungen weitgehend vermeidbar, aber immer noch relevant.

Bei Röteln durch das Rubella-Virus (RNA) zeigt sich nur ein schwaches lividrot-makulöses Exanthem an Hals und oberem Thorax. Kennzeichen ist die zumeist starke nuchale Lymphknotenschwellung.

Die Masern durch das Masern-Virus hingegen zeigen eine ungleich schwerere Erkältungssymptomatik mit hohem Fieber, starkem Husten, ggf. auch Pharyngitis und Photophobie. Charakteristisch ist das retroaurikulär beginnende, grobfleckig konfluierende Exanthem, das oft zur vergleichenden Beschreibung anderer Hautausschläge herangezogen wird („morbilliform“). Ein weiteres Merkmal sind die Koplik-Flecken, weißliche Flecken mit rötlichem Hof an der Mundschleimhaut.

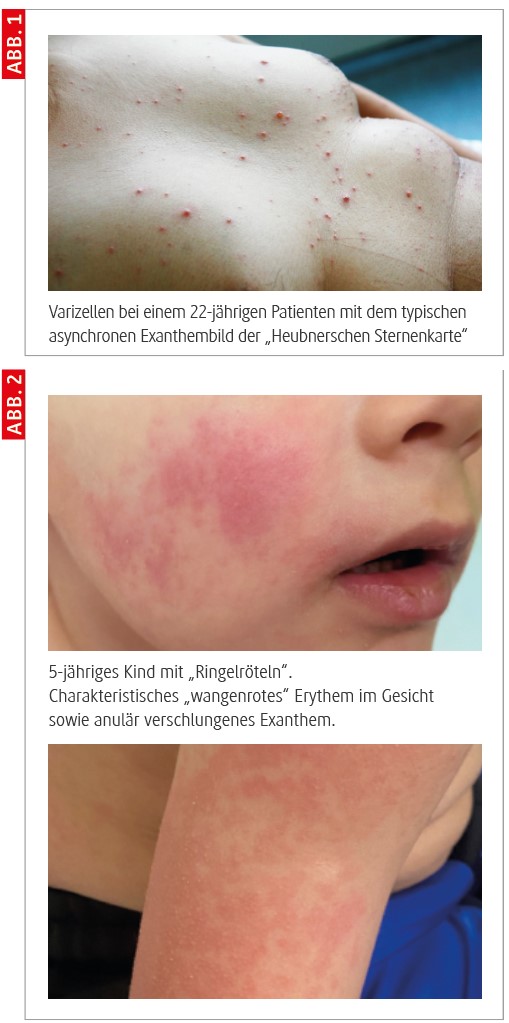

Mit dem Varizella-Zoster-Virus (VZV) verläuft bei Kindern die Erstinfektion oft inapparent, zudem besteht ein inzwischen breiter Impfschutz. Die Einzeleffloreszenz zeigt eine über mehrere Tage hinweg stadienartige Veränderung von Makel über Papel, Vesikula, Kruste, Schuppung und manchmal Narbe. Die vorübergehend wasserklaren Bläschen auf einem umschriebenen Erythem sind auch als „Tautropfen auf einem Rosenblatt“ bekannt. Da dies für alle Einzelläsionen asynchron geschieht, resultiert ein inhomogenes Exanthembild, das auch „Heubnersche Sternkarte“ genannt wird (Abb. 1). Praxisrelevant sind vor allem die Windpocken bei immunologisch naiven Erwachsenen, bei denen es zu starken klinischen Symptomen sowie zu Komplikationen wie Pneumonie und Enzephalitis kommen kann. Nach stattgehabten Windpocken persistieren die VZV lebenslang in den paravertebralen Spinalganglien und bergen das Potenzial einer Zweitmanifestation als Zoster zumeist in der zweiten Lebenshälfte, doch auch Kleinkinder können schon eine „Gürtelrose“ entwickeln.

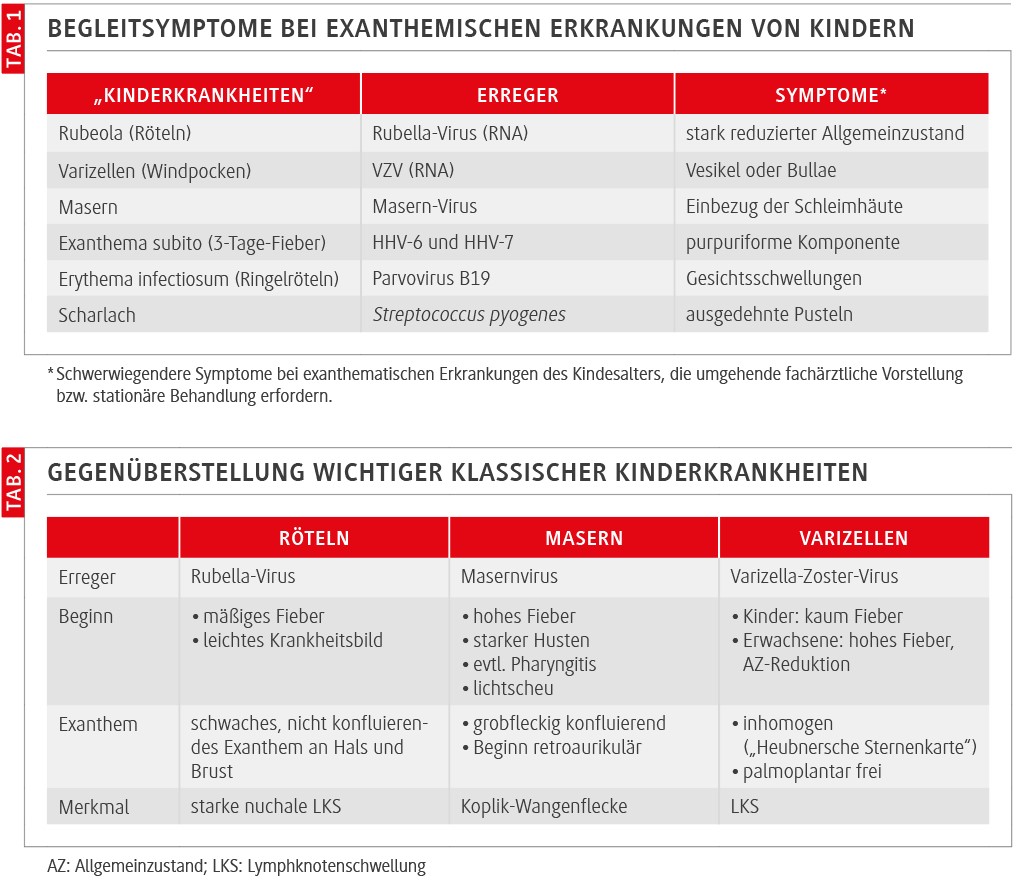

In der klinischen Praxis häufen sich die Fälle von Erythema infectiosum, dem Volksmund auch als „Ringelröteln“ bekannt. Es handelt sich um eine epidemisch und überwiegend bei Kindern auftretende Infektionskrankheit durch das Parvovirus B19, ein einzelsträngiges DNA-Virus. Wie auch bei den oben genannten Virusexanthemen erfolgt die Übertragung in aller Regel durch Tröpfcheninfektion, seltener auch über infiziertes Blut. Während der Inkubationszeit von 4 bis 21 Tagen besteht die höchste Kontagiosität vor Ausbruch des charakteristischen girlandenförmigen Exanthems, welches im Gesicht „wangenrot“ („Ohrfeigengesicht“) beginnt und sich auf Extremitätenstreckseiten und auch über den Rumpf ausbreitet (Abb. 2). Zusätzlich bestehen Krankheitszeichen wie leichtes Fieber, Juckreiz, Halsschmerz und Arthralgien. Komplikationen drohen bei vorstehenden Bluterkrankungen wie Sichelzellanämie oder in der Schwangerschaft. Im ersteren Fall kann es zu aplastischen Krisen kommen, im letzteren zu Spontanaborten oder zu fetalen Missbildungen wie Hydrops fetalis.

Das „Dreitagefieber“ (Exanthema subitum) wird durch humane Herpesviren der Subtypen HHV-6 und HHV-7 hervorgerufen. Sporadisch auftretend sind vor allem Säuglinge zwischen dem 6. und 24. Lebensmonat betroffen. Begleitend treten oft respiratorische, gastrointestinale und neurologische Symptome auf, wobei Lethargie und Erschöpfung schwierig von der Kleinkind-Meningitis abzugrenzen sind.

Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMK) ist ein milde verlaufendes Virusexanthem, welches durch Coxsackie-Viren (A und B) oder das Enterovirus 71 ausgelöst wird. Die Übertragung erfolgt durch Abwässer (fäkal-oral), gelegentlich aber auch durch Aerosole. Nach 7-tägiger Inkubationszeit und nur kurzem Fieberschub entwickelt sich die charakteristische Trias aus ulzeröser Stomatitis, palmoplantaren Papulovesikeln und diffusem Exanthem (Abb. 3). Es bestehen kaum Allgemeinsymptome und schon nach wenigen Tagen kommt es zur spontanen und komplikationslosen Abheilung. Auch HMFK-naive Erwachsene können erkranken, zumeist sind Kita-Personal oder Eltern erkrankter Kinder betroffen.

Allen beschriebenen Virusinfekten wird hauptsächlich mit symptomatischen Maßnahmen wie NSAR oder Paracetamol, Erkältungsmedikamenten sowie antiinflammatorischer und austrocknender Lokalbehandlung mit mildem Steroid und Zinkschüttelmixtur begegnet. Eine spezifische antivirale Behandlung in schweren Fällen sollte in spezialisierten Kinderkliniken erfolgen.

Das Eczema herpeticatum ist ein dramatisches fieberhaftes Krankheitsbild infolge einer großflächigen Herpes-simplex-Superinfektion. Nahezu immer sind junge Patienten und Patientinnen mit atopischer Dermatitis betroffen. Vor allem das Gesicht, der Hals und das Dekolleté sind von den dissimiliert ausgestreuten dünnwandigen (weil subkornealen) Bläschen und Erosionen betroffen. Oft besteht eine staphylogene Superinfektion. Die wichtigste Komplikation ist die Herpes-Enzephalitis. Aus diesem Grund besteht absolute Kontraindikation für die Anwendung sowohl topischer als auch systemischer Steroide im akuten Stadium. Die unerlässliche antivirale Systemtherapie mit Aciclovir i. v. und ggf. Systemantibiose sollten im stationären „setting“ erfolgen.

Auch die harmlosen „Dellwarzen“ durch das Molluscum-contagiosum-Virus (Familie der Poxviren) können bei großflächig-disseminierter Aussaat einen exanthematischen Aspekt ergeben. Hauptsächlich bei Kleinkindern um das 5. Lebensjahr und bei atopischer Diathese erfolgt die Übertragung durch Schmierinfektion. Erwachsene sind nur selten betroffen. Es bestehen keinerlei Allgemeinsymptome. In aller Regel verschwinden die 2–6 mm durchmessenden, zentral gedellten Knötchen mit einer zentral weißlich krümeligen Masse (sichtbare Poxviren) narbenfrei bis zum 12. Lebensjahr, sodass das Konzept des „watchfull waitings“ sinnvoll ist (Abb. 4). Komplikationen können bakterielle Superinfektionen infolge eigenen Aufkratzens sein.

Bakteriell bedingte Exantheme

Hier sind zumeist Streptokokken die direkt oder indirekt ursächlichen Keime. Die Unterscheidung von den viralen Exanthemen ist unabdingbar wichtig, denn in den allermeisten Fällen wird eine antibiotische Systemtherapie erforderlich. Die wichtigsten Streptokokken-Infektionen in diesem Zusammenhang sind Scharlach, Purpura fulminans sowie Hautveränderungen bei Endokarditis.

Der Scharlach entsteht im Zuge einer Pharyngitis oder Tonsillitis durch toxinbildende Streptokokken der Gruppe A und wird durch erythrogene Toxine ausgelöst. Die Übertragung geschieht durch Tröpfcheninfektion und betrifft zumeist Kleinkinder zwischen dem 3. und 10. Lebensjahr. Oft sind die Tonsillen geschwollen und zeigen eitrige Stippchen und Fibrinauflagerungen. Es bestehen starke Halsschmerzen, zervikale Lymphknotenschwellungen sowie Fieber und Krankheitsgefühl. Typisch sind auch die Veränderungen an der Zunge. Nach dem Verschwinden initialer weißlicher Beläge wirkt die Zunge intensiv rot geschwollen mit prominenten Papillen („Erdbeerzunge“). Etwa 24 – 48 Stunden nach Beginn dieser enoralen Symptomatik breitet sich vom Hals beginnend ein papulöses Exanthem über das gesamte Integument aus, wobei die Intertrigines Prädilektionsstellen sind und die Hand- und-Fußflächen ausgespart bleiben. Bei Rückbildung des Exanthems in der Reihenfolge des Erscheinens ist eine „handschuhartige“ groblamelläre Ablösung an den Palme und Plantae pathognomonisch. Der Erregernachweis gelingt im Rachenabstrich. Frühzeitige Streptokokken-wirksame Antibiose verkürzt den Krankheitsverlauf und mindert das Risiko von streptogenen Komplikationen wie Endokarditis, Glomerulonephritis oder rheumatischem Fieber.

Bei der Purpura fulminans handelt es sich um eine seltene, jedoch lebensbedrohliche Sonderform der disseminierten intravasalen Gerinnung (DIC). Ursächlich ist eine durch Streptokokken (z. B. Scharlach), aber auch Staphylokokken, Meningokokken und Haemophilus spp. bedingte Funktionsstörung von Protein C und Protein S. Altersgipfel sind das 1. bis 3. und das 16. bis 18. Lebensjahr. Betont an den Extremitäten bilden sich großflächig scharf begrenzte Hautblutungen (Ekchymosen), hämorrhagische Blasen und Nekrosen. Es handelt sich immer um einen intensivpflichtigen Notfall. Es drohen hämorrhagischer Schock und Multiorganversagen und es kann zum Verlust von Akren oder sogar ganzen Gliedmaßen kommen.

Der Hautbefund kann erster und einziger Hinweis auf eine lebensbedrohliche Erkrankung des Herzens sein. Hautveränderungen bei streptogener Endokarditis können Petechien und Purpura am gesamten Integument und subunguale Spiltterblutungen sowie schmerzhafte Papeln an Finger- und Zehenspitzen sein.

Pilzinfektionen

Die Mikrosporie („Katzenpilz“) ist eine von Katzen oder Hunden auf den Menschen übertragene zoophile Dermatophytose, die im Weiteren aber auch von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann. Diese hochkontagiöse Infektion durch Microsporum canis betrifft vor allem Klein- und Schulkinder nach innigem Tierkontakt („Kuscheltiermykose“). Unbehandelt kann es innerhalb weniger Tage zu einer Ausbreitung der Pilzinfektion auf das gesamte Integument einschließlich des behaarten Kopfes kommen (Tinea corporis et capitis microsporica) (Abb. 5). Therapie der Wahl ist die Systemtherapie mit Itraconazol oder Fluconazol in Kombination mit einer antiinflammatorisch-antimykotischen Lokaltherapie (z. B. Miconazol plus Flupredniden).

Parasitosen

Der Begriff des „Skabiesexanthems“ ist ein historisches Misnomen, da es sich tatsächlich um ein Ekzem vom Typ IV nach Combs und Gell handelt. Die Infestation der Krätzmilbe Sarcoptes scabiei mit ihrer durch eine Vielzahl von Dornen und Stacheln extrem großen Oberfläche in die Epidermis führt zu einer heftigen Immunreaktion mit starkem pathognomonisch nächtlichem Juckreiz und einem typischen „kratzigen“ Ekzembild mit länglichen Papeln und Krusten. Insbesondere die unbehandelte Skabies kann sich in der noch dünneren Kinderhaut ausbreiten und tatsächlich ein exanthemartiges Erscheinungsbild hervorrufen. Im Unterschied zur Erwachseneninfestation ist bei Säuglingen und Kleinkindern auch das Gesicht betroffen (Abb. 6). Behandlung der Wahl ist neben der oft unzureichenden Lokalbehandlung mit Permethrin, Benzylbenzoat oder bei Säuglingen Crotamiton die Einzeit-Systemtherapie mit Ivermectin. Entscheidend ist die Mitbehandlung aller engen Kontaktpersonen.

Chronisch-entzündliche Erkrankungen

Die Psoriasis exanthematica ist zumeist die Erstmanifestation der Psoriasis Typ 1 im Kindesalter. Zumeist ist auch hier ein Streptokokken-Infekt (z. B. eine Angina tonsillaris) der triggernde Faktor. Die innerhalb von 1 bis 2 Wochen entstehenden erythrosquamösen Plaques sind kleinfleckig-tropfenförmig und stammbetont über das gesamte Integument verteilt, daher auch der Begriff der Psoriasis guttata (lat. gutta – der Tropfen) (Abb. 7).

Differenzialdiagnostisch sollte eine Pityriasis rosea abgegrenzt werden, die HHV-6-Infektion tritt jedoch eher bei jüngeren Erwachsenen auf. Ferner ist von einer Mikrosporie und von Arzneimittelexanthemen zu unterscheiden. In der Lokaltherapie stehen die Vitamin-D-Analoga Calcipotriol und Calcitriol im Vordergrund, die die Entzündung hemmen und das Zellwachstum verlangsamen. Bei schwereren Fällen ersetzen moderne Biologika zunehmend die klassischen systemischen Immunsuppressiva.

Die atopische Dermatitis betrifft in ihrer erythrodermischen Variante gerade Kinder und Jugendliche. Konfluierende erythrosquamöse Plaques mit Betonung der Beugenbereiche und starker Juckreiz sowie reduzierter Allgemeinzustand sind die Symptome. Die Kratzdefekte sind oftmals staphylogen superinfiziert. Neben einer sofortigen topisch-steroidalen Behandlung, Juckreizstillung und ggf. systemischer Antibiose gilt es, ein systemisches präventives Therapiekonzept etwa mit Biologika oder JAK-Inhibitoren einzuleiten.

Allergien und Intoleranzreaktionen

Allergische Erkrankungen sind eine inhomogene Gruppe mit verschiedenen auslösenden Mechanismen und unterschiedlichen Manifestationsorganen, d. h. an Haut, Schleimhaut sowie Gastrointestinaltrakt, Herz und Lunge. Einige typische derartige Reaktionen sollen im Folgenden dargestellt werden:

Die akute Urtikaria ist definiert als das spontane Auftreten von Quaddeln, evtl. begleitet von Angioödemen über einen Zeitraum von maximal 6 Wochen, und zählt auch im Kindesalter zu den häufigsten Hauterkrankungen. Typisch ist das rasche und rezidivierende Aufschießen von flüchtigen Quaddeln, also beetartig erhabenen Hautrötungen mit hellerem Rand aufgrund von Ödemdruck. Im Kindesalter sind es besonders Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Infektionen, aber auch Insektengifte, die ursächlich sind (Abb. 8). Systemische Antihistaminika und kurzfristige Steroide begegnen dem akuten Schub, bei chronischer Urtikaria steht bei Kindern ab 12 Jahren das Biologikum Omalizumab zur Verfügung.

Beim Strophulus infantum handelt es sich um eine mit urtikariellen Papeln (selten auch Bläschen) einhergehende, schubweise verlaufende, heftig juckende Hauterkrankung des Kindesalters meist im Vorschulalter, bei deutlicher saisonaler Häufung im Frühjahr und Sommer und vor allem in ländlichen Gebieten. Auch bekannt als Prurigo simplex acuta infantum hat das Krankheitsbild mit der Erwachsenenprurigo jedoch nichts gemein und ist eher eine Variante der Urtikaria. Ursache ist eine starke Reaktivität gegenüber exogenen Noxen, vor allem Insektenstichen (Flöhe, Milben). Die Therapie besteht in Juckreizstillung mit Antihistaminika und Behandlung mit topischen Glukokortikoiden, Polidocanol und Zinkschüttelmixtur. Ferner kann die antiparasitäre Behandlung von Haustieren sinnvoll sein (Abb. 9).

Das Erythema exsudativum multiforme (EEM) ist eine akute Entzündung im oberen Korium, die zu typischen „Kokarden“- oder „Schießscheiben“-ähnlichen Läsionen führt (dreizonaler Aufbau der rundlichen Läsionen mit zentraler Kruste oder Blase – Abb. 10). Beim Kokardenphänomen unterscheidet man eine akral betonte Minor-Form ohne und eine Major-Variante mit Schleimhautbeteiligung und Arthralgien, die vom Steven-Johnson-Syndrom abzugrenzen ist. Bei Kindern besteht nahezu immer Assoziation zu einer Herpes-simplex-Infektion, seltener zu Arzneimitteln wie NSAR. Topische und systemische Steroide im akuten Schub und antivirale Rezidivprophylaxe, z. B. mit Valaciclovir, sind die wichtigsten Behandlungsgrundsätze.

Exantheme im Kindesalter sollten immer als potenzieller Notfall angesehen werden, auch wenn sie meist durch Virusinfektionen bedingt sind und spontan abheilen. Wichtig ist die Unterscheidung der bakteriell-streptogen bedingten oder assoziierten Exantheme.

Der Autor

Dr. med. Viktor Alexander Czaika

Facharzt für Dermatologie,

Venerologie und Innere Medizin

12439 Berlin

Czaika V et al., Kurzlehrbuch Dermatologie. Erkrankungen durch Pilze. Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York., 3. Auflage

Zuberbier et al., Deutsche S3-Leitlinie zur Klassifikation, Diagnostik und Therapie der Urtikaria, adaptiert von der internationalen S3-Leitlinie, 2022

Altmeyer P., Altmeyers Enzyklopädie. Strophulus infantum, Ruhr-Univ. Bochum, online aktualisiert 30.07.2025

Nenoff P et al., New insights on the antibacterial efficacy of miconazole in vitro. Mycoses. 2017; 60(8): 552–7

Bildnachweis: Dr. med. Viktor A. Czaika (Berlin); privat