Die Herbst-/Wintersaison steht vor der Tür und damit auch die saisonal gehäuft auftretenden Infektionserkrankungen. Eine aktive Impfung in der Schwangerschaft ist eine wirksame Möglichkeit, Neugeborene vor Pertussis und RSV zu schützen.

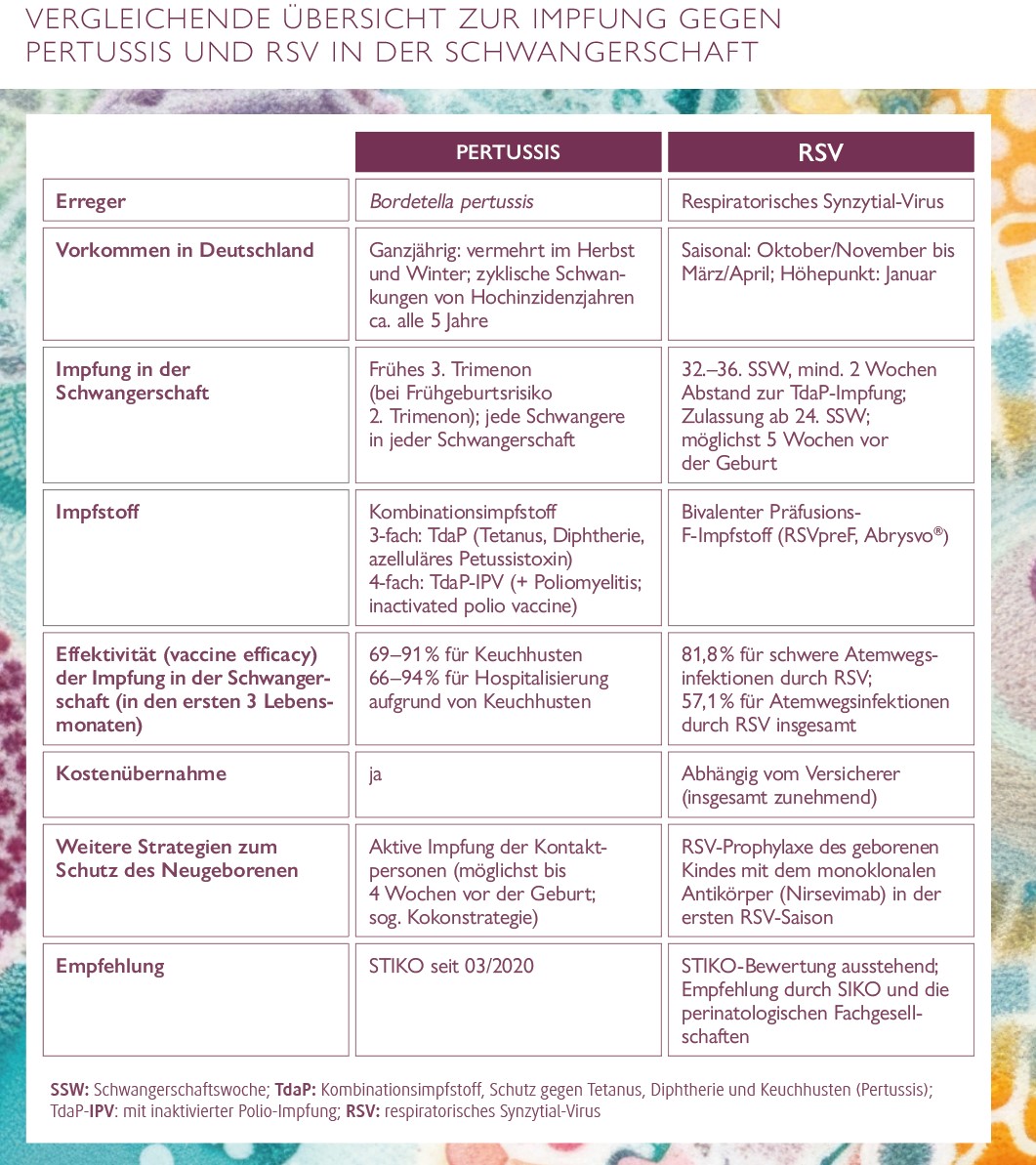

Insbesondere Atemwegsinfektionen durch das respiratorische Synzytial-Virus (RSV) und das Bakterium Bordetella pertussis (Keuchhusten) betreffen sowohl hinsichtlich der Inzidenz als auch der Erkrankungsschwere und ihrem Komplikationspotenzial neben den Menschen höheren Lebensalters insbesondere Neugeborene und Säuglinge. Um letztere ab Geburt besonders zu schützen, besteht für beide Infektionskrankheiten die Möglichkeit der aktiven Impfung in der Schwangerschaft. Außerdem existieren komplementäre oder kompetitive Konzepte wie die Pertussis-Impfung von Kontaktpersonen des Neugeborenen oder die RSV-Prophylaxe des geborenen Kindes in der ersten RSV-Saison. Nachfolgend werden die wichtigsten Aspekte für die Beratung zusammenfassend dargestellt.

Hilfe für ein unreifes Immunsystem

Ein zur Geburt noch unreifes Immunsystem, das noch nicht auf spezifische Erreger „trainiert“ sein kann, und zudem ein Mindestalter für aktive Schutzimpfungen schränken die Abwehr von Infektionserregern mitunter relevant ein. Im Infektionsfall werden daher gehäuft schwerere und komplikative Verläufe beobachtet. Allerdings besitzt das Neugeborene spezifische Antiköper durch die Leihimmunität der Mutter, dem sogenannten Nestschutz. Diese IgG-Antikörper gelangen aus dem Blut der Mutter über die Plazenta zum Feten. Die Plazenta bindet über Rezeptoren IgG-Antikörper aus dem mütterlichen Blut und transportiert sie in Endosomen verpackt durch den Synzytiotrophoblasten ins fetale Blut [1,2].

Dieser Transfer beginnt zwar bereits in der 13. SSW, nimmt jedoch mit steigendem Gestationsalter zu und funktioniert im letzten Drittel der Schwangerschaft ideal. Es können dabei bis zu 120–130 % der maternalen IgG-Konzentrationen im Fetus am Termin erreicht werden. Eine maternale Impfung in der 28.–32. SSW kann so die IgG-Verfügbakeit des Neugeborenen nach Geburt maximieren [3]. Entscheidend ist somit das Intervall zwischen Impfzeitpunkt und Geburt, eine Impfung im frühen 3. Trimenon scheint hierbei optimal.

Als weiterer Aspekt sollte auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass die optimierte maternale Antikörperbildung mit resultierenden höheren Titern spezifischer Antikörper auch die Konzentration an Antikörpern in der Muttermilch erhöhen kann. Eine frühkindliche Ernährung mit Muttermilch (ganz oder teilweise) reduziert die Schwere RSV-assoziierter Atemwegsinfektionen inkl. der Notwendigkeit stationärer Behandlung, des Sauerstoffbedarfs und der Notwendigkeit einer neonatalen Intensivtherapie [4]. Auch epidemiologische Studien belegen die protektive Wirkung des Stillens, insbesondere für kleine, frühgeborene oder kranke Neugeborene [5]. Muttermilch wirkt dabei auch über unspezifische antiinfektive Mechanismen – neben spezifischen pathogen-neutralisierenden Effekten und der Hemmung z. B. der Virusadhärenz an der Mukosa [6,7].

Keuchhusten

Die Keuchhusteninfektion (Infektion mit dem gram-negativen bekapselten Stäbchenbakterium Bordetella pertussis) ist eine klassische Tröpfcheninfektion. Während infizierte Jugendliche und Erwachsene häufig a- oder oligosymptomatisch sind, treten Komplikationen am häufigsten im Neugeborenen- und Säuglingsalter auf. Bis zu 60 % der erkrankten Kinder benötigen dabei eine Krankenhausbehandlung, potenziell lebensbedrohliche Apnoen sind ebenso möglich. Kinder im ersten Lebensjahr weisen die höchste durchschnittliche jährliche Inzidenz in Deutschland auf [8]. Familienmitglieder stellen die Hauptinfektionsquelle dar (in absteigender Reihenfolge: Mutter, Geschwister, Vater und Großeltern) [9].

Da Kontaktpersonen aufgrund fallender Impfquoten und abnehmenden Impfschutzes im zeitlichen Verlauf, häufig bereits ab dem Jugendalter, Ansteckungsquellen darstellen und Säuglinge i. d. R. erst mit 2 Monaten aktiv geimpft werden können, besteht eine sogenannte Schutzlücke dieser besonders vulnerablen Gruppe. Eltern, Geschwister und Betreuende des Neugeborenen sollten daher nach Möglichkeit spätestens 4 Wochen vor der Geburt gegen Pertussis geimpft sein. Diese „Kokonstrategie“ wird bereits seit 2009 durch die STIKO empfohlen. Sie zielt darauf ab, das Neugeborene vor Ansteckung zu schützen, ist jedoch in ihrer Effektivität der Impfung der Schwangeren unterlegen, u. a. auch dadurch, dass nicht alle Kontaktpersonen dieser Empfehlung nachkommen [10].

Daher empfiehlt die STIKO seit März 2020 jeder Schwangeren die Impfung gegen Keuchhusten mit einem Kombinationsimpfstoff (3- oder 4-fach-Impfstoff; TdaP ggf. mit Polio [IPV]). Die beste Schutzwirkung für das Neugeborene besteht bei Impfung der Schwangeren im frühen 3. Trimenon, weshalb die Impfung ab der 28. SSW in den Mutterschafts-Richtlinien verankert ist. Bei erhöhter Frühgeburtswahrscheinlichkeit sollte die Impfung zu Beginn des 2. Trimenons vorgezogen werden. Eine Wiederholung ist dabei in jeder Schwangerschaft vorgesehen, unabhängig vom Zeitpunkt der letzten TdaP-Impfung, da die Antikörpertiter individuell in der Dynamik ihres Abfalls im Zeitverlauf stark variieren können. Eine Titerbestimmung ist hierbei nicht sinnvoll oder notwendig, da kein valider Grenzwert beschrieben ist. Säuglinge von Müttern, die in der Frühschwangerschaft oder 1–2 Jahre vor der Schwangerschaft geimpft wurden, zeigten bereits eine unzureichende Antikörperkonzentration gegen Pertussis. Auch 12 Monate nach einer maternalen Impfung in der Schwangerschaft war der Antikörperspiegel bereits stark abgefallen. Es gibt keine relevanten Sicherheitsbedenken gegen wiederholte Auffrischungsimpfungen – auch in kurzen Abständen [11]. Die Impfung ist sicher in der Schwangerschaft anwendbar [11]. Die Impfeffektivität gegen die Erkrankung des Säuglings mit Pertussis in den ersten 3 Lebensmonaten beträgt zwischen 69 und 91 %, hinsichtlich einer Verhinderung einer Hospitalisierung 66–94 % [12].

Das respiratorische Synzytial-Virus

Während die Infektion mit dem respiratorischen Synzitial-Virus i. d. R. bei immunkompetenten Erwachsenen milde Erkältungssymptome verursacht, sind neben älteren Menschen vor allem Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder gehäuft von Bronchiolitiden oder Pneumonien betroffen. Beide Subtypen A und B können diese verursachen [13,14].

Risikofaktoren schwerer Krankheitsverläufe stellen angeborene Herzerkrankungen, chronische Lungenerkrankungen bei Frühgeborenen, Frühgeburt, Immunschwäche und eine niedrige Konzentration maternaler Antikörper dar [15].

Die höchste Inzidenz ambulant sowie stationär behandelter RSV-Infektionen in Deutschland weisen dabei Kinder bis zum 6. Lebensmonat auf [16].

Für die Impfung gegen RSV in der Schwangerschaft steht ein eigens hierfür entwickelter und durch die EMA zugelassener Impfstoff zur Verfügung. Dieser bivalente Präfusions-F-Impfstoff (RSVpreF, Abrysvo®) wurde in einer doppelblinden, randomisierten Studie in 18 Länden an mehr als 7 000 Schwangeren untersucht. Die Effektivität der Impfung betrug hierbei für Atemwegsinfektionen mit medizinischem Behandlungsbedarf 57,1 % und für schwere Infektionen 81,8 % [17]. Hierbei konnte ebenfalls eine hohe Verträglichkeit und Sicherheit gezeigt werden. Ein immer wieder diskutierter Trend zu vermehrten Frühgeburten war in der Gesamtkohorte nicht signifikant und besteht in der Subgruppenanalyse nur in Ländern mit mittlerer Einkommensspanne.

Die Zulassung des Impfstoffes zur Impfung Schwangerer erfolgte im August 2023 in den USA mit der Empfehlung der Impfung zwischen 32. und 36. SSW. Seit August 2023 ist der Impfstoff ebenfalls durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassen und zwar abweichend von der US-amerikanischen Empfehlung und der Zulassungsstudie folgend zwischen 24. und 36. SSW [18]. In einer prospektiven Kohortenstudie an 124 Schwangeren und deren Kindern führte die maternale Impfung gegen RSV zu signifikant höheren spezifischen Antikörpertitern im maternalen Blut und in der Nabelschnur als die natürliche Infektion mit RSV. Die mütterliche Impfung 2–3 und 3–4 Wochen vor der Entbindung war dabei mit signifikant geringeren Nabelschnur-Antikörpertransferraten verbunden, als wenn die Impfung mehr als 5 Wochen vor der Geburt stattfand. Die Autorinnen und Autoren folgern, dass eine maternale RSV-Impfung möglichst früh im empfohlenen Impfzeitraum ab 32. SSW geplant werden sollte, um einen hohen maternalen Antikörpertransfer zum Kind zu gewährleisten [19].

Aktuelle Beratungsaspekte

Im Februar 2025 veröffentlichte die FDA Ergebnisse der Postmarketing-Surveillance zu Fällen von Guillan-Barré-Syndrom in zeitlichem Zusammenhang mit der RSV-Impfung von Erwachsenen mit Arexvy® (GSK, nicht in der Schwangerschaft zugelassen) und Abrysvo® (Pfizer) bei Erwachsenen über 65 Jahre [20]. In der zusammenfassenden Bewertung der FDA überwiegen die Vorteile einer Impfung jedoch der potenziellen Risikoerhöhung eines Guillan-Barré-Syndroms, sodass die Empfehlung zur Impfung aufrechterhalten wurde [21]. Es besteht aktuell weiterhin keine Evidenz dafür, dass Schwangere nach Impfung mit Abrysvo® ein erhöhtes Risiko für das Auftreten eines Guillan-Barré-Syndroms aufweisen [22].

In einer Post-Marketing-Sicherheitsanalyse des Vaccine Adverse Event Reporting Systems (VAERS), unter Berücksichtigung von Real World Data aus 2 734 RSVpreF-Impfungen (Schwangere und Nichtschwangere), wurde in 3 Fällen der Impfung in der Schwangerschaft sog. „important medical events“ berichtet. Hierunter eine Hämorraghie in der Schwangerschaft, ein IUFT und eine fetale Hypokinesie. Die veröffentlichte Analyse beinhaltet jedoch keine ungeimpfte Vergleichskohorte, die Zuordnung des Schwangerschaftsstatus bei Impfung ist nicht sicher möglich gewesen (diese erfolgte über den Bericht von schwangerschaftsspezifischen Komplikationen) und es erfolgte keine multivariate oder auf Komorbiditäten adjustierte Analyse, weshalb die Autorengruppe auf die limitierte Spezifität, Reliabilität und Interpretierbarkeit ihrer deskriptiven Beobachtungen insbesondere auch in der Risikopopulation der Schwangeren explizit hinweisen [23].

Eine eigenständige und abschließende Beurteilung der STIKO steht nach wie vor aus. In der veröffentlichten Bewertung und Empfehlung zur passiven Immunisierung aller Kinder in ihrer ersten RSV-Saison mit dem monoklonalen Antikörper Nirsevimab [24] positioniert sich die STIKO jedoch dazu, dass die vorliegende Evidenz insbesondere hinsichtlich der Beurteilung der Sicherheitsevaluation nicht ausreiche, um diese eindeutig zu beurteilen. Eine anhaltende Prüfung und Reevaluation in Abhängigkeit der sich entwickelnden Datenlage wird erwartet.

In diesem Spannungsfeld zwischen einem für die Schwangere in der EU zugelassenen Impfstoff und der aktuellen STIKO-Position formulierten die perinatologischen Fachgesellschaften eine Empfehlung zur RSV-Impfung für Schwangere ab 32. SSW, um sowohl eine individuelle Beratung zu ermöglichen als auch ein unter Berücksichtigung der dargestellten Sicherheitsaspekte international harmonisiertes Vorgehen bis zum Vorliegen neuer Evidenz zu berücksichtigen [25]. Die sächsische Impfkommission (SIKO) hingegen positionierte sich bereits im November 2023 klar für eine Impfung gegen RSV in der 32.–36. SSW [26].

Aufgrund der dargestellten Empfehlungssituation gestaltete sich die Kostenübernahme für die Versicherten zunächst durch individualisierte Kostenübernahmeanträge schwierig. Inzwischen bietet eine zunehmende Anzahl von Versicherungsträgern die Kostenübernahme an.

Die Beratungssituation wird auch durch die Frage des optimalen Impfzeitpunktes mitunter zu einer individuell komplexen Herausforderung: In der Fachinformation des RSV-Impfstoffes Abrysvo® wird aufgrund von Daten zur geringeren Höhe des generierten Antikörpertiters gegen Pertussis bei gesunden, nicht schwangeren Frauen ein Abstand zur TdaP-Impfung von mindestens 2 Wochen ausgewiesen [27]. Dies wird auch aus der Perspektive der Pharmakovigilanz für einen neuen Impfstoff grundsätzlich befürwortet. Die Abstimmung der Mutterschaftsvorsorgetermine und der darin zu beratenden TdaP-Impfung ist hier ebenso zu berücksichtigen, wie die Frage, in welchem Lebensalter das geborene Kind der ersten RSV-Saison gegenüber exponiert sein wird (voraussichtlicher Geburtstermin, Frühgeburtsrisiko, RSV-Saison). Zusätzlich müssen individuelle kindliche Risikofaktoren, die für eine schwere Infektion prädisponieren (s. o.), und die Option der postnatalen passiven Immunisierung des Kindes abgewogen werden. Hierbei ist insbesondere die Information wichtig, dass sowohl die aktive Impfung in der Schwangerschaft als auch die passive Impfung des Kindes nach der Geburt eine zum jetzigen Zeitpunkt beurteilbar ähnliche Schutzwirkung ermöglichen, direkte Vergleiche jedoch nach wie vor fehlen [28]. In beiden Fällen wird zudem kein anhaltender Schutz im Sinne eines Immungedächtnisses erzielt. Die einmalige RSV-Prophylaxe (monoklonaler Antikörper Nirsevimab) wird dabei derzeit von der STIKO allen Neugeborenen und Säuglingen in ihrer ersten RSV-Saison empfohlen. Neugeborene in der RSV-Saison (meist zwischen Oktober und März) sollen diese möglichst rasch nach der Geburt erhalten. Kinder, die zwischen April und September geboren sind, wird die Prophylaxe im Herbst vor Beginn ihrer ersten RSV-Saison empfohlen (September bis November). Eine RSV-Prophylaxe nach erfolgter aktiver RSV-Impfung der Mutter in der Schwangerschaft ist nicht regelhaft vorgesehen [24].

Die praktische Umsetzung in der gynäkologischen Praxis ist mitunter herausfordernd, nimmt Zeit in Anspruch und ist mit einem hohen Anspruch an eine individuelle Beratung verbunden. Die Integration im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge ist jedoch eine essenzielle Aufgabe der betreuenden Gynäkologinnen und Gynäkologen. Eine frühzeitige Informationsweitergabe im Schwangerschaftsverlauf kann hierbei die zeitliche Planung ggf. verbessern. Nach wie vor ist es jedoch gerade das empathische ärztliche Gespräch im Vergleich zu rein schriftlicher Information, das die Akzeptanz von Impfungen in der Schwangerschaft verbessert, wie in der COVID-19-Pandemie gezeigt wurde [29,30].

FAZIT

Eine aktive Impfung in der Schwangerschaft ist eine wirksame Möglichkeit, Neugeborene vor Pertussis und RSV zu schützen. In der Beratung sollten dabei individuelle Risiken der Mutter, der Schwangerschaft, des Kindes und der voraussichtliche Entbindungstermin im saisonalen Kontext – auch unter Berücksichtigung des individuellen Frühgeburtsrisikos – sowie ergänzende und konkurrierende Strategien zum Schutz des Kindes, aber auch die Limitationen des sich dynamisch entwickelnden Kenntnisstandes dieser Maßnahmen für eine informierte Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.

Die Autorin

Bildnachweis: (Adobe Stock)