Harnwegsinfektionen (HWI) gehören zu den häufigsten Gründen für eine ärztliche Konsultation – auch in der Gyn-Praxis. Die adäquate Diagnostik und Therapie dieser Infektionen sind entscheidend, nicht zuletzt vor dem Hintergrund steigender Antibiotikaresistenzen.

Obwohl HWI zu den häufigsten Gründen für einen Arztbesuch zählen, sind kaum verlässliche epidemiologische Daten zur tatsächlichen Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung verfügbar. Dies liegt u. a. am selbstlimitierenden Verlauf und an der weitverbreiteten Selbstmedikation. Die Herausforderung liegt in der differenzierten Indikationsstellung: Einerseits gilt es, gefährliche Verläufe frühzeitig zu erkennen und gezielt zu therapieren, andererseits sollen unnötige Antibiotikagaben vermieden werden.

Die aktuelle Leitlinienlage ist jedoch nicht einheitlich. Während die deutsche S3-Leitlinie [1] eine klare Trennung zwischen unkomplizierten und komplizierten Infektionen vornimmt, basiert die neue europäische Leitlinie der EAU [2] auf einer funktionellen Einteilung in lokal begrenzte vs. systemische Infektionen. Ein rationaler Antibiotikaeinsatz bedeutet daher nicht nur die Berücksichtigung von Leitlinienempfehlungen, sondern auch die klinisch fundierte Einschätzung der individuellen Situation.

Pathogenese und Klassifikation

Am häufigsten werden unkomplizierte HWI durch Escherichia coli (E. coli) verursacht, gefolgt von Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella pneumoniae und Proteus mirabilis. Voraussetzungen für die Uropathogenität von Bakterien ist das Adhärenzvermögen an Oberflächengewebe des Harntrakts. In der Regel entstammen uropathogene Keime der körpereigenen analen bzw. anovaginalen Flora [3].

Als Risikofaktoren für HWI bei Frauen gelten: zeitnaher Geschlechtsverkehr, Gebrauch von Diaphragmen oder Spermiziden, HWI in der Anamnese, jugendliches Alter bei erstem HWI (< 15 Jahren) und HWI in der Familienanamnese. Zudem nimmt durch den Estrogenmangel in der Postmenopause die Schutzfunktion der Döderlein-Flora ab, die für eine Ansäuerung des vaginalen Milieus verantwortlich ist. Die Schwangerschaft stellt in Bezug auf HWI ebenfalls eine vulnerable Phase dar [3].

Die Einteilung von HWI erfolgt nach dem Kriterium der Kompliziertheit sowie der anatomischen Lokalisation.

Die Einteilung von HWI erfolgt nach dem Kriterium der Kompliziertheit sowie der anatomischen Lokalisation. Unkomplizierte HWI treten definitionsgemäß bei gesunden, nicht schwangeren Frauen im gebärfähigen Alter ohne relevante strukturelle oder funktionelle Anomalien des Harntrakts auf. Komplizierte HWI dagegen sind durch Risikofaktoren wie Obstruktionen, Urolithiasis, Restharnbildung, Immunsuppression oder relevante Komorbiditäten – etwa Diabetes mellitus – charakterisiert. Zudem wird zwischen unteren und oberen HWI unterschieden.

Sonderformen stellen die asymptomatische Bakteriurie (ABU) sowie rezidivierende Infekte dar. Die ABU ist definiert als bakterieller Keimnachweis im Urin ohne klinische Symptome. Eine Therapie ist laut deutscher und europäischer Leitlinie nur bei Schwangeren indiziert [1]. Rezidivierende HWI liegen definitionsgemäß vor, wenn mindestens 2 Infekte innerhalb von 6 Monaten oder mindestens 3 Infekte innerhalb eines Jahres auftreten. Differenzialdiagnostisch ist zwischen einem Rückfall (gleicher Erreger, kurzer Zeitraum) und einer Neuinfektion (anderer Erreger oder längeres Intervall) zu unterscheiden. Bei Schwangeren sind sowohl asymptomatische als auch symptomatische Infektionen mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen wie Frühgeburt verbunden.

Diagnostik

Eine strukturierte, symptom- und risikoorientierte Diagnostik ist Voraussetzung für eine rationale Therapie. Sie verhindert Überbehandlungen und reduziert die Entwicklung bakterieller Resistenzen. Die Leitlinie sieht daher unterschiedliche diagnostische Maßnahmen und Behandlungsstrategien vor (Tab. 1) [1].

Die Diagnostik von Harnwegsinfektionen beginnt mit einer sorgfältigen Anamnese. Typische Symptome eines unteren Harnwegsinfekts (Zystitis) umfassen Dysurie, Pollakisurie, imperativen Harndrang sowie suprapubische Beschwerden. Bei einer Infektion des oberen Harntrakts (Pyelonephritis) treten zusätzlich Flankenschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und ein reduzierter Allgemeinzustand auf. Die Erhebung von Risikofaktoren wie bestehender Schwangerschaft, Diabetes mellitus, anatomischen Anomalien oder rezidivierenden Infekten hilft bei der Einschätzung der Komplexität [1].

Zur Basisdiagnostik gehört der Urin-Stix, der rasch Hinweise auf Leukozyturie und Nitrit liefert. Bei unkomplizierten Infektionen ohne Risikofaktoren ist diese Diagnostik häufig ausreichend. Eine Urinkultur ist dagegen indiziert bei Pyelonephritisverdacht, bei rezidivierenden Verläufen, bei Therapieversagen oder bei Risikopatientinnen. Der kulturelle Erregernachweis mit Antibiogramm bildet dann die Grundlage für eine gezielte Therapie.

Bei Verdacht auf eine systemische Beteiligung – etwa bei Pyelonephritis – sollten zusätzlich laborchemische Entzündungsparameter wie CRP und Leukozytenzahl bestimmt werden. Diese Werte helfen bei der Entscheidung über das therapeutische Vorgehen und ob eine ambulante oder eine stationäre Behandlung erfolgen soll. Ein CRP-Wert > 50 mg/l oder eine Leukozytose stützen die Diagnose einer oberen Harnwegsinfektion [1].

Differenzialdiagnostisch müssen u. a. Vaginitiden, sexuell übertragbare Infektionen (z. B. Chlamydien), eine überaktive Blase (OAB) oder interstitielle Zystitis in Betracht gezogen werden. Hinweise auf eine nicht bakterielle Ursache sind z. B. vaginaler Ausfluss, Dyspareunie oder fehlender Nitritnachweis im Urin.

Therapie

Eine antibiotische Behandlung ist grundsätzlich bei asymptomatischer Bakteriurie nicht erforderlich, da sie keinen klinischen Nutzen bietet und zur Selektion resistenter Erreger beiträgt. Eine Ausnahme ist die Schwangerschaft, wo eine Eradikation der Bakteriurie empfohlen wird [1,2]. Komplizierte Verläufe sind durch das Auftreten systemischer Symptome, persistierende oder rezidivierende Bakteriurie sowie die Beteiligung der oberen Harnwege gekennzeichnet. Diese Fälle erfordern häufig eine stationäre Behandlung [1,2].

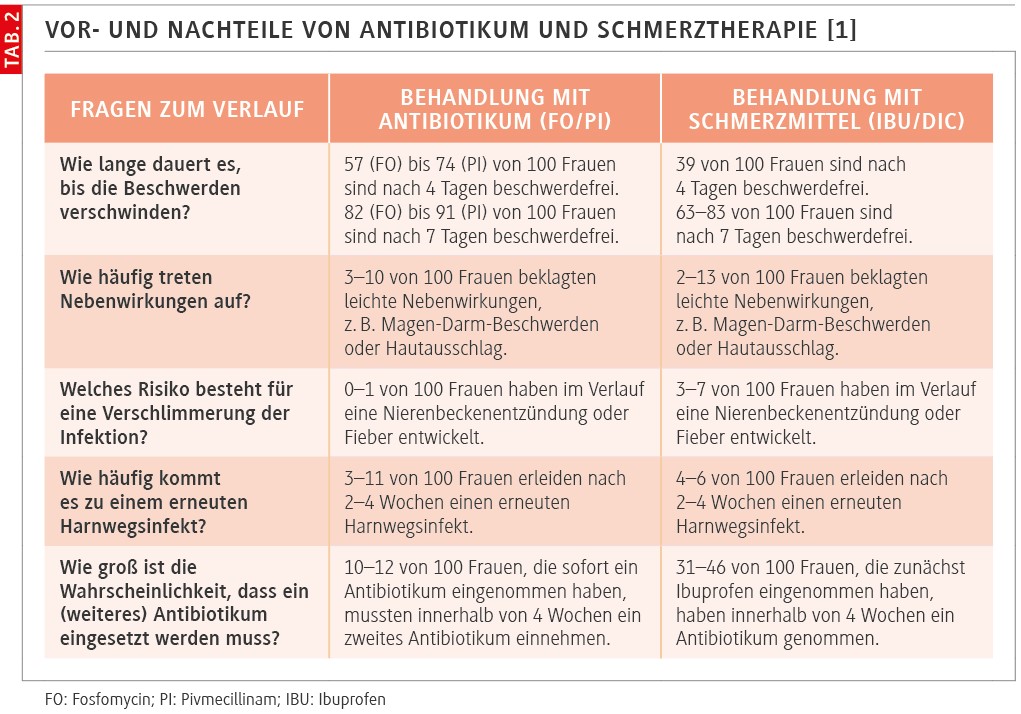

Bei einigen Patientinnen steht die zügige Beschwerdelinderung im Vordergrund, andere möchten gezielt Antibiotika vermeiden und sind bereit, dafür eine längere Beschwerdedauer in Kauf zu nehmen. Das Für und Wider der verschiedenen Therapieformen (Tab. 2) wird daher mit der Patientin diskutiert. Um bei nicht antibiotischer Behandlung einen zeitnahen Wechsel bei zunehmenden Symptomen zu erleichtern, hat es sich in der Praxis bewährt, ein Rezept für ein Antibiotikum auszustellen, das die Patientin bei Verschlechterung der Beschwerden umgehend einlösen kann.

Es hat sich in der Praxis bewährt, ein Antibiotikum zu verordnen, das bei Symptomzunahme angewendet wird.

Für Schwangere ist die Arzneimittelsicherheit ein zentrales Kriterium bei der Antibiotikawahl. Die Datenbank Embryotox bietet hier evidenzbasierte, trimesterbezogene Informationen zu Verträglichkeit und Auswahl geeigneter Wirkstoffe. Embryotox empfiehlt in erster Linie Betalactame (Penicilline und Cephalosporine), auch in Kombination mit einem Betalactamasehemmer. Bei Allergie gegen Betalactame kann auf Makrolide ausgewichen werden. Nicht in der Schwangerschaft angewendet werden dürfen Tetrazykline, Clindamycin, Fluorchinolone, Aminoglykoside, Folsäureantagonisten (z. B. Cotrimoxazol) und Metronidazol.

Rezidivprophylaxe

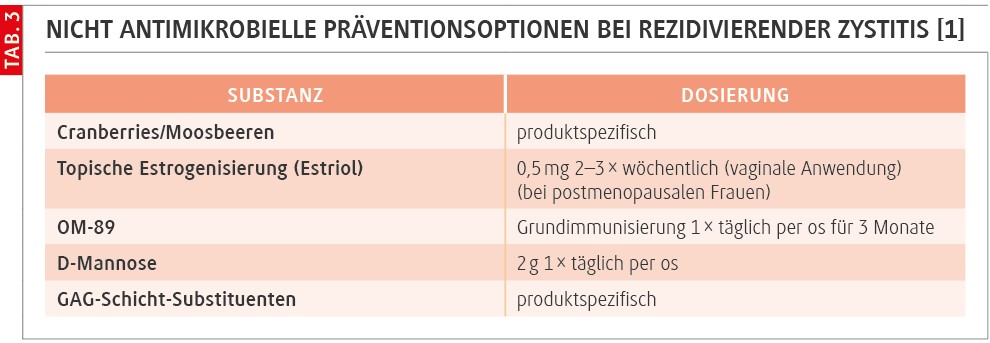

Im Bereich der Rezidivprophylaxe stehen nicht antibiotische Maßnahmen im Vordergrund. Dazu zählen eine ausreichende Trinkmenge, Miktion nach Geschlechtsverkehr sowie die Anwendung lokaler Estrogentherapie bei postmenopausalen Frauen. Die Evidenzlage zu Phytotherapeutika (z. B. Kombinationen aus Kapuzinerkresse und Meerrettich), Probiotika oder Preiselbeersaft ist uneinheitlich, sodass deren Einsatz individuell abgewogen werden muss (Tab. 3) [1].

Ein weiterer präventiver Ansatz ist die Immuntherapie. Dabei handelt es sich um ein zugelassenes Präparat aus inaktivierten uropathogenen Keimen. Die Datenlage ist bislang heterogen; einzelne Studien berichten positive Effekte auf die Rezidivrate, andere zeigen keine signifikante Wirkung. Der Einsatz kann erwogen werden, wenn andere Maßnahmen versagen, sollte aber immer individuell und unter urologischer Mitbetreuung erfolgen [1].

Für die unkomplizierte Zystitis empfiehlt die S3-Leitlinie als Antibiotika der ersten Wahl:

Fosfomycin (3 g Einmalgabe). Fosfomycin ist ein Analogon des Phosphoenolpyruvates, das ein essenzielles Substrat der bakteriellen Zellwandsynthese ist. Ohne zur Gruppe der Penicilline zu gehören, ist Fosfomycin somit ebenfalls ein Inhibitor der Zellwandsynthese. Resistenzen gegen Fosfomycin sind möglich, aber selten.

Nitrofurantoin gehört zur Stoffgruppe der Nitrofurane. In Bakterien entstehen Metabolite von Nitrofurantoin, die diverse zelltoxische Wirkungen in Bakterien bedingen, u. a. DNA-Strangbrüche. Es besteht nur eine geringe Resistenzentwicklung gegen das Antibiotikum. Die Einnahme sollte zur Vermeidung einer zu schnellen Anflutung mit vermehrt unerwünschten Wirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit während oder nach einer Mahlzeit mit etwas Flüssigkeit erfolgen.

Nitroxolin gehört zur Gruppe der Hydroxychinoline. Der antibakterielle Wirkmechanismus beruht auf der Bildung von Komplexen mit Ionen, die für Mikroorganismen essenziell sind. Ein ausreichender Essabstand ist einzuhalten, um eine schnelle Resorption und hohe initiale Wirkstoffkonzentrationen im Urin zu erreichen.

Pivmecillinam ist ein Penicillin in Form eines Prodrugs, das besser resorbiert werden kann als der daraus entstehende Wirkstoff, das Mecillinam. Mecillinam ist ein Inhibitor der Zellwandbiosynthese und wirkt vor allem gegen gramnegative Keime. Bei eingeschränkten GFR ist keine Dosisanpassung nötig.

Trimethoprim hemmt das Wachstum von Bakterien durch Eingriff in den Folsäurestoffwechsel. Über Plasmide übertragbare dhfr-Gene stellen den wichtigsten Resistenzmechanismus dar. Trimethoprim soll nur eingesetzt werden, sofern die lokale Resistenzrate unter 20 % liegt.

Zu den unkomplizierten HWI zählen die akute unkomplizierte Zystitis sowie die akute unkomplizierte Pyelonephritis. Therapeutisch bietet die Leitlinie beim unkomplizierten HWI mehrere Optionen an, neben Antibiose auch eine symptomorientierte Therapie mit Schmerzmitteln bzw. pflanzlichen Präparaten. Für die antibiotische Behandlung stehen gemäß Leitlinie verschiedene Antibiotika zur Auswahl. Um bei nicht antibiotischer Behandlung einen zeitnahen Wechsel bei zunehmenden Symptomen zu erleichtern, hat es sich in der Praxis bewährt, ein Rezept für ein Antibiotikum auszustellen, das die Patientin bei Verschlechterung der Beschwerden umgehend einlösen kann.