In der hausärztlichen Versorgung von Kindern und Jugendlichen sind naturheilkundliche Verfahren sehr gefragt. Das betrifft besonders Behandlungen von Fieber, akuter Mittelohrentzündung und Neurodermitis. Doch inwiefern ist diese evidenzbasiert, wann leitliniengerecht – wo sind ihre Grenzen?

Die Nachfrage nach komplementären Verfahren in der Kinderheilkunde ist hoch. Deshalb ist es für behandelnde Ärztinnen und Ärzte wichtig, sichere, praktikable und v. a. wirksame Verfahren zu identifizieren und eine klare Abgrenzung gegenüber Placeboeffekten und unwirksamen Methoden vorzunehmen. Die Leitlinien empfehlen beispielsweise bei akuter Mittelohrentzündung (AOM) ein abwartendes Beobachten bei konsequenter Schmerztherapie. Eine Antibiose ist hingegen selektiv bei Risikopatienten und -patientinnen oder schweren Verläufen indiziert. Eine Basistherapie wird durch naturmedizinische Anwendungen nicht ersetzt, kann die Symptomlast aber entscheidend reduzieren. Beim fiebernden Kind gilt: Nicht jede Temperatur muss gesenkt werden, an erster Stelle steht das Wohlbefinden des jungen Menschen. Bei der atopischen Dermatitis bleibt die Basis aus antientzündlicher Behandlung sowie konsequenter Hautpflege zentral; komplementäre Therapien können als Ergänzung dienen – unter strikter Gewährleistung von Evidenz und Sicherheit.

Otitis media – die akute Mittelohrentzündung

Die kindliche AOM verläuft häufig selbstlimitierend [1]. Das ärztliche Vorgehen ist durch eine sorgfältige Abklärung von Schweregrad, Alter und Risikofaktoren bestimmt. Analgetika sind für die Schmerzbehandlung entscheidend [1]. Zusätzlich können naturheilkundliche Ansätze erörtert werden: Schonung und Ohrwärme werden meist als angenehm erlebt. Ist das Trommelfell intakt, sind pflanzliche Ohrentropfen mit bestimmten Extrakten, v. a. Johanniskraut, Calendula, Knoblauch, eine probate Option zur Schmerzlinderung – in den ersten Tagen durchaus vergleichbar zu Lokalanästhetika, wobei ein möglicher Placeboeffekt durchaus nicht auszuschließen ist [2].

Die tubuläre Belüftung kann durch Nasenspülungen auf Kochsalzbasis unterstützt werden; die praktische Umsetzung ist altersabhängig. Xylitol-Präparate zeigen bei gesunden Kindergartenkindern ein gewisses Potenzial zur Prophylaxe; konkret durch eine moderate Reduktion von AOM-Episoden – bei otitisanfälligen Kindern oder in Infektphasen war der Effekt uneinheitlich [3]. Eine kleine Studie gibt Hinweise auf einen prophylaktischen Benefit bei rezidivierender AOM; dies allerdings bei limitierter Datenlage [4]. Keinen Vorteil von homöopathischen Mitteln gegenüber Placebo zeigte sich in randomisierten Studien [5]. Antibiotika bleiben bei schweren Verläufen, bilateraler AOM bei Kindern < 2 Jahren, generell bei Kindern < 6 Monaten, Komplikationsrisiko sowie intensiver Allgemeinsymptomatik Goldstandard [1].

Klinisches Fallbeispiel AOM:

Ein 3-jähriges Kind stellt sich mit Fieber 38,4 °C, 24 h Ohrenschmerzen und vorgewölbtem, erythematösem Trommelfell vor. Risikoprofil besteht nicht. Nach Aufklärung entscheidet sich die Familie für Analgesie, lokale Wärme und engmaschige Kontrolle. Für 48 h werden bei intaktem Trommelfell ergänzend pflanzliche Ohrentropfen angewendet. Die Symptome remittieren schnell, die Wiedervorstellung nach 48 bis 72 h bleibt unauffällig.

Fieber: Besonderheiten bei Kindern und Abgrenzung zur Hyperthermie

Als Teil der Immunantwort ist Fieber eine regulierte Sollwerterhöhung der Körpertemperatur [6]. Unter Hyperthermie versteht die Medizin hingegen eine unregulierte Überwärmung durch gestörte Wärmeabgabe oder exogene Wärme(zufuhr); Antipyretika sind hier wirkungslos [6]. Maßgeblich in der Praxis ist die klinische Beurteilung: Atmung, Begleitsymptome, Hautkolorit, Trinkmenge und Vigilanz sind letztendlich aussagekräftiger als eine exakte Zahl auf dem Thermometer.

Leitlinien empfehlen, sich bei Fieber am Befinden des Kindes zu orientieren und die Temperatur nicht routinemäßig zu senken [6]. Wadenwickel oder andere physikalische Therapien werden nicht prinzipiell empfohlen [6]. Ganzheitlich effektiv sind ausreichende Flüssigkeitsaufnahme, Ruhe, ein kühles Umfeld und Zuwendung – sie fördern Rekonvaleszenz und Komfort. Besondere Zurückhaltung – insbesondere bei Säuglingen – ist beim Einsatz naturheilkundlicher Phytopharmaka mit schweißtreibender Wirkung geboten; die Evidenzlage ist begrenzt, trotzdem wird dies von manchen Familien gerne praktiziert. Eine ärztliche Reevaluation ist bei Vorliegen folgender Zeichen immer erforderlich: Zeichen schwerer Erkrankung, persistierendes hohes Fieber, Alter < 3 Monaten, Dehydration.

Klinisches Fallbeispiel Fieber:

Ein 6-jähriges Kind mit Infektzeichen klagt über Kopfschmerzen, trinkt wenig und wirkt allgemein reduziert. Das Fieber beträgt 39,2 °C. Die Eltern entscheiden sich nach Aufklärung für nicht medikamentöse Maßnahmen (leichte Bekleidung, Ruhe, kühle Raumtemperatur) und verabreichen ihrem Kind bei Unwohlsein ein Antipyretikum in definierter Dosis. Bereits 24 h später zeigt sich der junge Patient in besserem Allgemeinzustand, somit entfiel eine Evaluation schwerer Ursachen.

Atopische Dermatitis

Hierbei handelt es sich um eine chronisch-rezidivierende Hautentzündung bei gestörter Barrierefunktion und häufiger Besiedelung mit Staphylococcus aureus [7,8]. Fundamente der Behandlung sind die regelmäßige Basispflege mit rückfettenden Pflegeprodukten, antientzündliche topische Therapieschübe, die konsequente Vermeidung persönlicher Trigger sowie Schulungsprogramme, um den Umgang mit der Neurodermitis zu optimieren.

Je nach Befundbild werden komplementärmedizinisch antiseptische und adstringierende Ansätze diskutiert. In ausgewählten Fällen und bei moderater bis schwerer Krankheitslast können verdünnte Bleichbäder die klinische Schwere moderat senken – die Anwendung sollte leitlinienkonform erfolgen, die Studienlage/Evidenz ist heterogen [7,9]. Obgleich in Leitlinien nicht generell empfohlen, werden phytotherapeutische Produkte in der Bevölkerung vielfach genutzt [7]. Zur kurzzeitigen Behandlung nässender Läsionen werden Tannin-haltige Umschläge und Bäder (u. a. auf Basis pflanzlicher Gerbstoffe) verwendet; kleinere Studien liefern Hinweise auf eine Linderung von Erythem und Juckreiz, insgesamt ist die Datenlage jedoch begrenzt [10]. Entscheidend sind letztendlich eine konsequente Hautpflege, eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung und der Verzicht auf vorschnell angewendete topische Antibiotika.

Klinisches Fallbeispiel Neurodermitis:

Eine 10-jährige Patientin mit atopischem Ekzem und rezidivierend nässenden Ellenbeugen erhält eine kurzzeitige antientzündliche Lokaltherapie, Schulungen zur Triggervermeidung, ein intensives Hautpflegeprogramm und zusätzlich adstringierende Teilbäder am Abend. Und das zunächst für 2 Wochen. Unter engmaschiger Verlaufskontrolle bessern sich sowohl Schlafqualität als auch EASI-Score.

Sicherheit und Interaktionen

Wechselwirkungen sind auch bei naturheilkundlichen Medikamenten zu beachten. Johanniskraut beispielsweise vermag über Enzyminduktion die Spiegel vieler Arzneimittel abzusenken und die Wirkung zu beeinträchtigen – besondere Vorsicht ist hier bei Antikoagulanzien, Immunsuppressiva und Antiepileptika gegeben [11,12].

Nehmen Patienten bzw. Patientinnen mit Thrombozytenaggregationshemmung oder Antikoagulation Ginkgo-Produkte ein, wird dies mit einem erhöhten Blutungsrisiko assoziiert [13].

Süßholzwurzel kann bei Übergebrauch Interaktionen mit Diuretika und Digitalispräparaten verstärken und zu Hypokaliämie und Hypertonie führen [14]. Ein potenzieller Auslöser von Kontaktdermatitiden sind verschiedene topische Pflanzenextrakte – in der pädiatrischen Dermatologie sollte eine Testung an kleinen Hautarealen durchgeführt werden. Prinzipiell gilt für Eltern sowie Behandler: Keine Anwendung von Substanzen ohne standardisierte Qualität bei Säuglingen und Kleinkindern. Eltern sollten zudem unbedingt Rücksprache mit dem behandelnden Arzt bzw. der Ärztin halten.

PD Dr. med. habil. Ulrich Kisser

Facharzt für HNO-Heilkunde, Plastische und Ästhetische Operationen

Naturheilkundliche Optionen bei akuter Otitis media (AOM) im Kindesalter

Evidenzbasierte komplementäre Maßnahmen können Schmerzen lindern, ersetzen aber nicht die Standardtherapie. Pflanzliche Ohrentropfen mit Knoblauch, Johanniskraut und Calendula zeigten in einer randomisierten Studie eine ähnliche Schmerzlinderung wie Lokalanästhetika [2]. Sie sind nur bei intaktem Trommelfell anzuwenden.

Wärmeanwendungen wirken subjektiv schmerzlindernd, sind risikoarm, jedoch ohne starke Evidenz. Nasenspülungen mit Kochsalzlösung verbessern die Belüftung der Ohrtrompete (moderate Evidenz), wobei die Compliance bei Kindern ein Problem darstellen kann. Xylitol reduziert die Häufigkeit von AOM-Episoden um ca. 25 %, wenn es prophylaktisch angewendet wird [15]. Ferner gibt es Hinweise, dass eine osteopathische Therapie einen prophylaktischen Effekt haben könnte [4].

Für Pelargonium sidoides, Kamille oder Thymian existieren keine überzeugenden AOM-spezifischen Wirksamkeitsnachweise. Homöopathie zeigt keinen Vorteil gegenüber Placebo [5]. Naturmedizinische Verfahren können unterstützend eingesetzt werden, Haupttherapie bleiben die Schmerzbehandlung und gegebenenfalls Antibiotika.

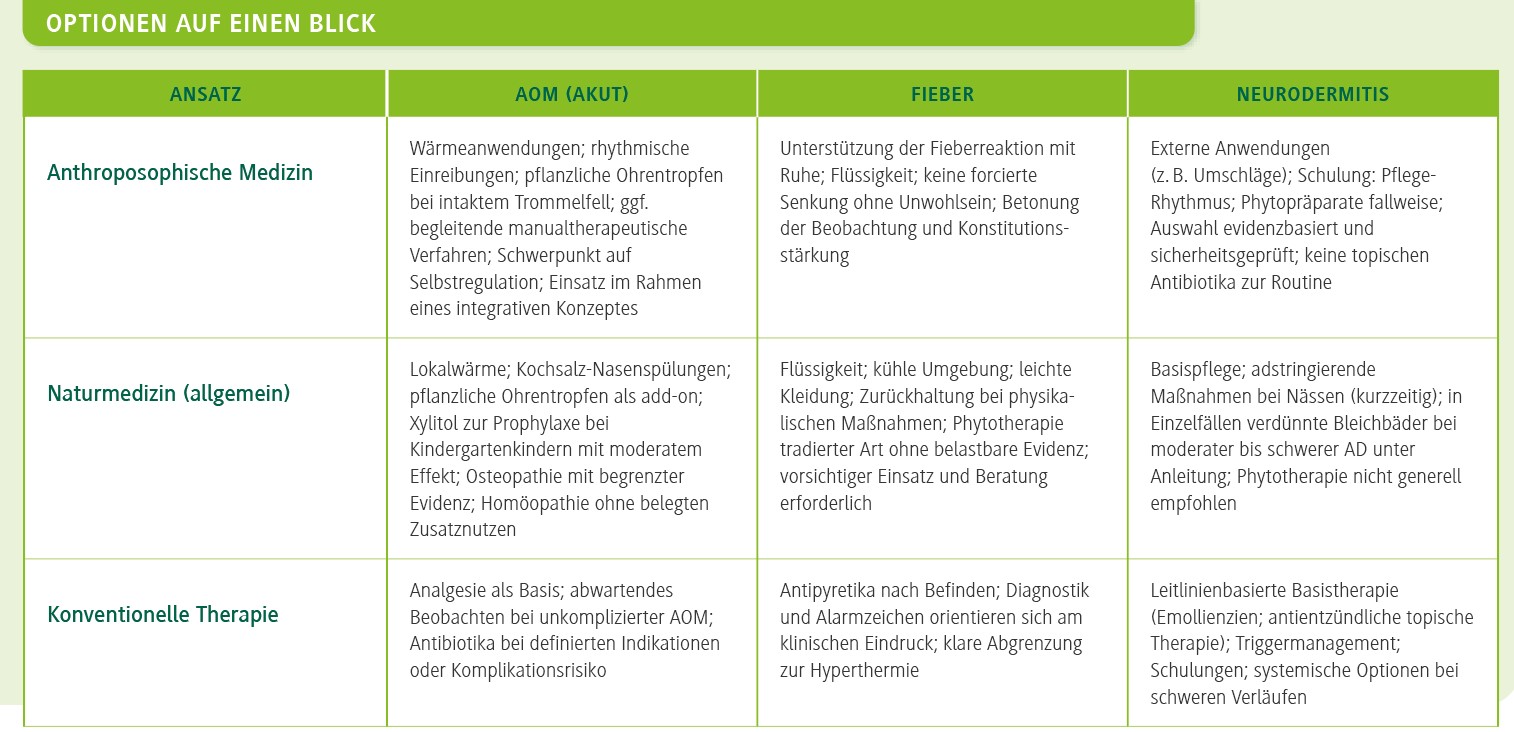

Wenn sie sicher und transparent hinsichtlich ihrer Evidenz sowie leitlinienkonform eingesetzt werden, können naturmedizinische Verfahren die Kinder- und Jugendmedizin sinnvoll ergänzen. Bei AOM stehen Beobachtung und Schmerzlinderung im Zentrum, Xylitol kann für die Prophylaxe effektiv sein, bei intaktem Trommelfell sind pflanzliche Ohrentropfen eine Möglichkeit, Homöopathie zeigt keinen Zusatznutzen. Bei Fieber gilt: Befinden vor der Zahl. Physikalische Maßnahmen gehören routinemäßig nicht zur Behandlung, und die sorgsame Differenzierung von Hyperthermie und Fieber vermeidet Fehlbehandlungen. Bei der atopischen Dermatitis bleibt die Basistherapie im Vordergrund; ergänzen können adstringierende Maßnahmen, während es keine generelle Empfehlung für phytotherapeutische Salben gibt. Bei allen Maßnahmen sind potenzielle Interaktionen und die Sicherheit stets mitzubedenken.

Bildnachweis: privat