Wintersport erfreut sich allgemein großer Beliebtheit, Sport und Spiel im Schnee stehen hoch im Kurs. Dass die Winterzeit auch eine Maximalbelastung für die Haut bedeutet, ist vielfach nicht bewusst. Insbesondere die extremen Unterschiede von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowohl drinnen wie draußen, tiefe Minusgrade, die Windchill-Problematik und eine oft akute und hohe UV-Belastung können die Winterfreuden trüben.

Zusätzlich haben oft noch okklusive Kleidung, starkes Schwitzen und das winterliche Zusammenrücken der Menschen dermatologische Relevanz. Im Folgenden sollen die wichtigsten mit Winter und Wintersport zusammenhängende Dermatosen erörtert werden.

Xerosis cutis im Winter

Kalte feuchte Luft im Freien und trockenes Klima in überheizten Räumen. Vor allem diese extremen Wechsel stellen einen permanenten Stress für die Haut dar, insbesondere bei atopischer Prädisposition oder bei schon präexistenten Dermatosen, z. B. Psoriasis.

Externe Kälte führt zur wärmeregulierenden peripheren Vasokonstriktion mit der Folge der reduzierten Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Haut. Dies zeigt sich dann vor allem in einer reaktiven Sebostase besonders in frei exponierten Hautarealen wie Gesicht und Händen, aber auch dort, wo schon physiologisch weniger Talgdrüsen vorhanden sind wie an den streckseitigen Unterschenkeln. Schon ab + 8 °C stellen die Sebozyten ihre Tätigkeit ein. Ohne die Produktion von auch vor Verdunstung schützenden Hautlipiden gibt die Haut vermehrt Flüssigkeit ab, demnach steig der TEWL (transepidermal water loss). Die Haut mit dem sogenannten „Winterekzem“ ist gerötet, wird schuppig und rissig. Betroffene beschreiben heftigen Juckreiz und ein Spannungsgefühl. In ausgeprägten Fällen können sich auch kleine Vesikel und Erosionen zeigen (Abb. 1). Bei noch einstelligen Plusgraden sollte die Haut im Winter rückgefettet werden. Eine alte Dermatologenregel besagt: „Die Winterhaut braucht Fett, die Sonmerhaut braucht Feuchtigkeit.“

Besonders gilt dies für Atopiker, für Diabetiker, für Kinder und für alte Menschen, denn alle charakterisiert eine schon grundsätzliche geringe epidermale Lipidausstattung.

Wintertypische Verhaltensweisen verstärken die Problematik: Denn allzu häufiges Duschen oder Baden, hohe Wassertemperaturen oder aggressive Reinigungsprodukte reduzieren die Lipidschicht zusätzlich.

Daher sollte auf stark schäumende (und damit stark entfettende) Seifen u. Ä. verzichtet werden. Statt dessen werden pH-neutrale, feuchtigkeitsspendende und rückfettende Detergenzien und Badezusätze empfohlen. Rückfettende Externa sollten vor allem Carbamid und Ceramide enthalten. Auf ausreichende Trinkmengen sollte auch im Winter geachtet werden.

Infektionsneigung der „Winterhaut“

Die oben beschriebene Situation mündet in einen Barrieredefekt der Haut, der Infektionen mit Bakterien und Pilzen Vorschub leistet. Außerdem ist die antimikrobielle Wirkung der nur noch unzureichend vorhandenen Lipidschicht deutlich geschwächt. Hautinfekte werden vorzugsweise durch die grampositiven Staphylokokken und Streptokokken (Follikulitis, Impetigo) hervorgerufen. Aber auch Hefepilze der Gattung Candida nutzen die vorübergehende Schwäche der kutanen Abwehrleistung. Bei der antimikrobiellen Lokaltherapie sollten eher Salben- oder Creme-Galeniken als alkoholische Lösungen oder Gele verwendet werden. Mit dem polypragmatischen Einsatz trivalent, also antibakteriell, antimykotisch und antiinflammatorisch wirkender Externa (z. B. Miconazol/Flupredniden-Creme) bestehen sehr gute Erfahrungen. Bei ausgedehnten Pyodermien sind ggf. Systemantibiotika erforderlich. Die dem Volksmund als „Gletscherbläschen“ bekannten Herpes simplex im Gesichtsbereich sind oft Folge einer immunogenen Wirkung der oft intensiven UV-Insolation in höheren Lagen (Abb. 2). Hier ist zumeist eine systemisch antivirale Behandlung sinnvoll.

Den zunehmend in Winterurlauben erworbenen Mykosen und Parasitosen ist unten ein eigenes Kapitel gewidmet.

Dermatitis solaris im Winter

Sonnenbrand wird zumeist mit der Sommerzeit oder mit Aufenthalt in heißen Klimaten assoziiert. Doch insbesondere durch die Wintersonne in den Gebirgen, aber auch an der See besteht ein hoher UV-Index. Schnee kann UV-Licht bis zu 90 % reflektieren. Zudem treffen die Strahlen auf zumeist unadaptierte Haut. Schon wenige Stunden in der Höhensonne können mit starken Verbrennungen bis zur Dermatitis solaris Grad 3 einhergehen (Abb. 3).

Das Gebot der Stunde ist immer eine ausreichende UV-Protektion mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens +50). Außerdem sollten Kopfbedeckung und polarisierende Sonnenbrille (mit EU-Zertifikat EN 1836) getragen werden.

Kälteschäden der Haut

Klimatische Kälte kann sowohl akute als auch chronische schwerwiegende Hautschäden verursachen.

Erfrierung

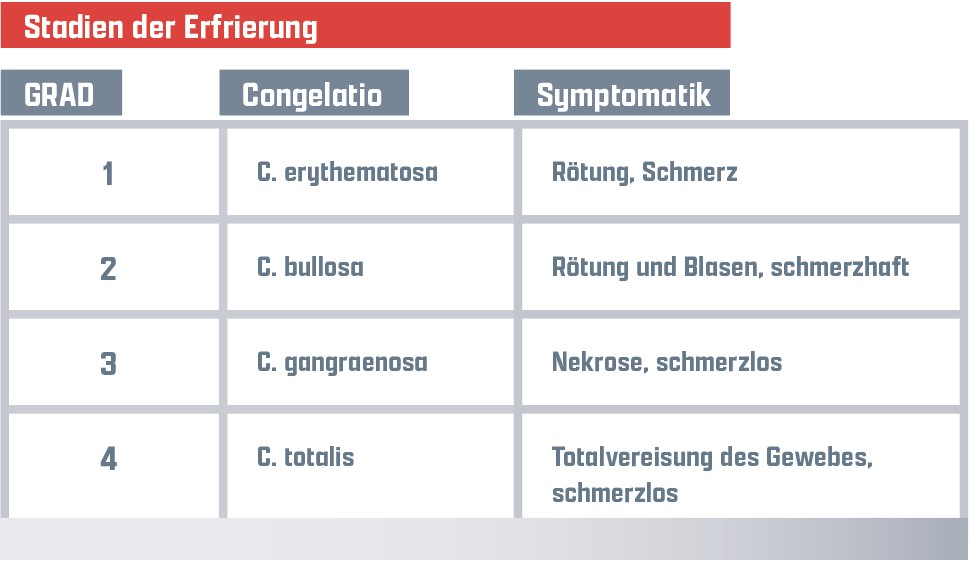

Die Erfrierung ist eine Gewebsschädigung durch Kälte. Sie kann sich auf umschriebene Körperareale beschränken (örtliche Erfrierung) oder den ganzen Organismus betreffen. Die temperaturbedingte Vasokonstriktion führt über verminderte Perfusion zu Sauerstoffmangel und zu konsekutiver Sauerstoffmangelnekrose. Bei extremer Außentemperatur kommt es zu zusätzlicher mechanischer Schädigung durch intrazelluläre Eiskristalle. Die Tabelle stellt die 4 Stadien der Erfrierung (lat. Congelatio) dar. Bei Erfrierung sind langsame Wiedererwärmung, ggf. Antibiotika und in schweren Fällen die Grenzzonen-Amputation erforderlich. Abb. 4 zeigt Fälle unterschiedlicher Erfrierungsstadien.

Perniones

Perniones (Volksmund: „Frostbeulen“) sind häufige, besonders bei entsprechend disponierten Personen auftretende abnorme Gewebereaktionen. Die zunächst noch reversiblen und sehr wechselhaften entzündlichen Hautveränderungen können bereits bei mäßiger Kälteeinwirkung in Erscheinung treten. Einige Autoren und Autorinnen sehen sie als Erfrierungen Grad 1 an.

Klinisch imponieren insbesondere an den Akren wie Fingerspitzen und Zehen braunrot-ödematöse Schwellungen (Abb. 5). Eine kältebedingte vegetativ gestörte Gefäßfunktion erscheint ursächlich für die schon bei Temperaturen wenig über 0 °C auftretenden Hauterscheinungen. Besonders betroffen sind Menschen mit häufigen Aufenthalten in feuchter Kälte, z. B. Tätige in Fleischereiberufen, Obdachlose, Soldaten etc., aber auch bei Hyperhidrosis manum et pedum, Akrozyanose sowie Cutis marmorata als Ausdruck einer gestörten Gefäßfunktion sind wichtige Prädispositionen. Wärmezufuhr, hyperämisierende Salben, perfusionsfördernde Medikamente (ASS, Pentoxifyllin und Vasodilatatoren), Gefäßtraining mit Wechselbädern sowie das konsequente Tragen von Handschuhen sind angeraten. Nicht ganz geklärt ist das weltweit auffällige Auftreten von Fuß-Perniones auch außerhalb der kalten Jahreszeit vor allem bei jungen Corona-Erkrankten („Corona-Zehen“).

Immersionsfuß

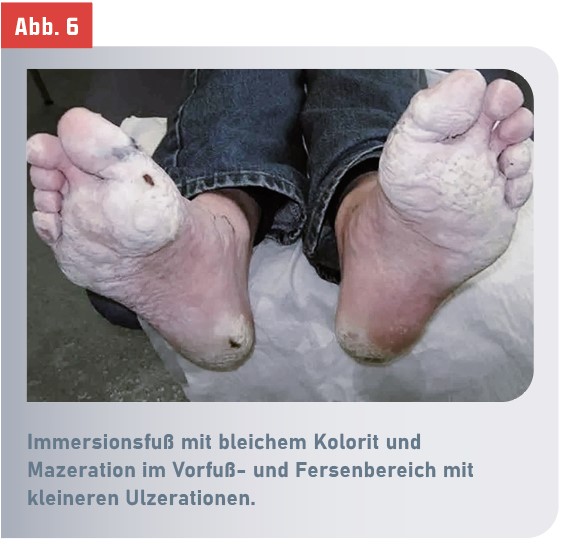

Eine lange Einwirkung feuchter Kälte kann den sogenannten „Schützengrabenfuß“ (Synonym Immersionsfuß, „Fußbrand“) verursachen. Periphere Nerven und das Gefäßsystem sind für gewöhnlich geschädigt, in schweren Fällen können Muskel- und Hautgewebe verletzt sein. Symptomatisch imponiert der Immersionsfuß zunächst als bleicher, ödematöser, klammer und tauber Fuß mit zunehmenden Gewebemazerationen. Ein Aufwärmen verursacht Hyperämie und oft Hypersensitivität und Schmerzen bei leichter Berührung.

Die Beschwerden halten zumeist 6 bis 10 Wochen an. Bleibende Muskelatrophie, Dysästhesie und Anästhesie sowie chronische Ulzerationen sind möglich (Abb. 6).

FAZIT:

Die Extreme in Bezug auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie eine hohe UV-Intensität stellen für die Haut im Winter eine Maximalbelastung dar. Zusätzlich begünstigt eine gestörte Barrierefunktion das Auftreten von Infektionen. In der Kälte funktionieren körpereigene Schutzmechanismen nur reduziert oder fallen ganz aus (z. B. Talgdrüsen der Haut). Zuletzt kommen noch die direkten Kälteschäden, d. h. die Erfrierungen, dazu. Außer bei den hochgradigen Erfrierungen heilt die kältegeschädigte Haut mit der richtigen Therapie meist folgenlos aus. Die richtige Hautpflege und besondere vorbeugende Maßnahmen (Kleidung, Hautcremes usw.) sind aber trotzdem im Winter besonders wichtig.

Das sollte beachtet werden, damit der Spaß am Wintersport, egal ob Wandern, Skiabfahrt oder Bergsteigen, auch erhalten bleibt und nicht in einem mehr oder weniger schweren medizinischen Notfall endet.

Der Autor

Dr. med. Viktor Alexander Czaika

Facharzt für Dermatologie,

Venerologie und Innere Medizin

12439 Berlin

Bildnachweis: anusorn nakdee (gettyimages); Dr. med. Viktor A. Czaika; privat