Nicht selten leiden Migränebetroffene an Ängsten, die den Charakter einer eigenen, komorbiden Störung haben (z. B. Panikstörung), aber auch als Begleiterscheinung der Migräneerkrankung auftreten (z. B. Attackenangst). Beide Erscheinungen können den Verlauf der Migräne ungünstig beeinflussen und zur Chronifizierung beitragen.

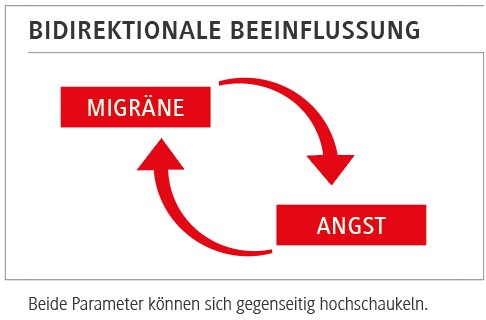

Migräne und Angst beeinflussen sich wechselseitig. So leiden Migränebetroffene häufiger an Ängsten als Personen ohne Migräne, eine höhere Migräneaktivität ist mit zunehmenden Ängsten verbunden, und konkrete Angststörungen wie die Panikstörung oder die generalisierte Angststörung liegen bei an Migräne Erkrankten häufiger vor [1-3]. Ängste können wiederum zur Erhöhung der Krankheitsaktivität führen. So werden Ängste als Trigger von Migräneattacken berichtet, und vorhandene Ängste wirken sich nachteilig auf die Migränebehandlung aus [4,5]. Wie in einem Teufelskreis kann Migräne zu mehr Angst und mehr Angst zu mehr Migräne führen.

Pathophysiologie

Doch warum führen Ängste zu einer erhöhten Migräneaktivität? Die Entstehung der Migräneattacke kann als Manifestation einer Erholungsstörung konzeptualisiert werden [6-8]. Ängste stellen einen Stressor dar, der sich ungünstig auf Erholungsprozesse (d. h. den Allostasemechanismus) auswirken kann und somit die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Attacke erhöht. Darüber hinaus beschreiben kopfschmerzspezifische Fear-avoidance-Modelle, wie angstmotiviertes Vermeidungsverhalten zur Chronifizierung beitragen kann [9]. So kann ein übermäßiges Vermeiden von Triggern (z. B. Bildschirmarbeit) zu einer Sensitivierung führen, was das Auslösepotenzial des vorhandenen Triggers noch weiter erhöht [10].

Aus der hohen Bedeutung von Ängsten für den Verlauf einer Migräneerkrankung leitet sich die Notwendigkeit eines spezifischen Assessments von Ängsten und einer entsprechenden Behandlung ab.

Diagnostik

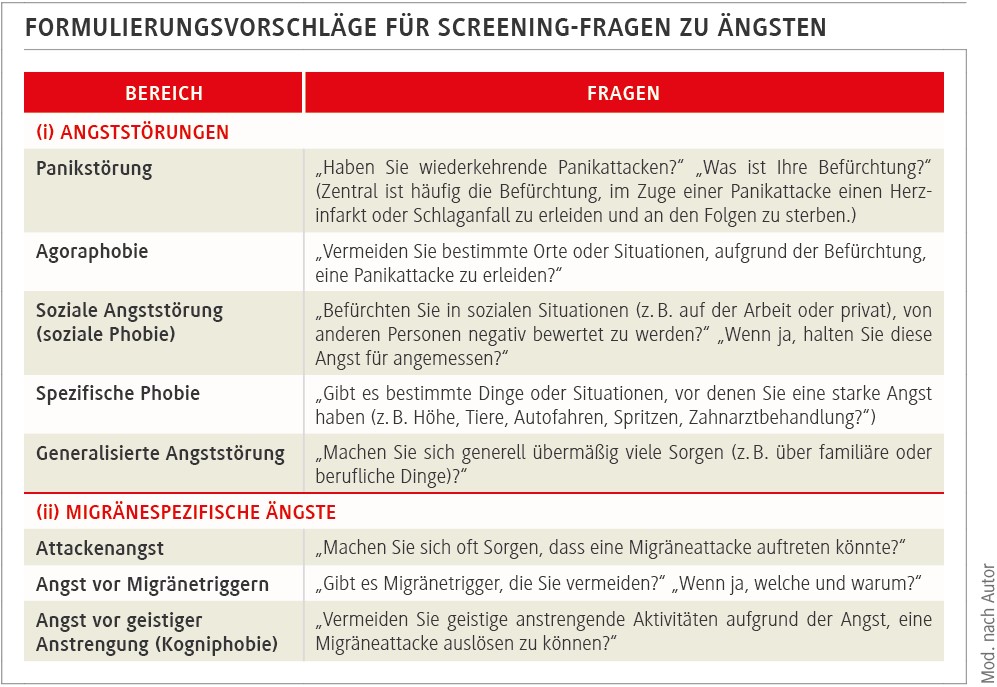

Bei der Diagnostik von Ängsten ist zwischen (i) der Diagnose einer umschriebenen Angststörung im Sinne einer kodierbaren ICD-10- bzw. DSM-5-Störung sowie (ii) migränespezifischen Ängsten, die nicht notwendigerweise das Ausmaß einer psychischen Störung haben müssen, zu unterscheiden. Zur Diagnostik einer Angststörung können strukturierte Interviews (z. B. Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen, DIPS) [11] sowie – unterstützend – Fragebögen (z. B. Gesundheitsfragebogen für Patienten, PHQ-D [12], Depressions-Angst-Stress-Skalen, DASS [13]) herangezogen werden. Im Unterschied zu Befürchtungen bei Angststörungen, die meist irrational oder zumindest deutlich übertrieben sind, können migränespezifische Ängste eine realistische Basis haben. So ist die Sorge durchaus realistisch, aufgrund wiederholter Migräneattacken, z. B. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz zu bekommen.

Wichtige migränespezifische Ängste sind:

Da in der ärztlichen Routineversorgung Fragebögen nicht immer eingesetzt werden können und für diagnostische Interviews oft die Zeit fehlt, bietet es sich an, potenzielle Ängste zumindest mit Screening-Fragen zu erfassen (Tab.).

Behandlung

Zur Behandlung von umschriebenen Angststörungen finden sich Aussagen in der AWMF-S3-Leitlinie „Behandlung von Angststörungen“ (Version 2) [17]. In dieser werden als Verfahren mit hohem Evidenzgrad die kognitive Verhaltenstherapie unter Einbezug von expositionsbasierten Elementen und alternativ eine Pharmakotherapie (u. a. mit einem SSRI) genannt. Darüber hinaus stehen spezifische Behandlungsmanuale für die verschiedenen Angststörungen (z. B. von Lang und Kollegen zur expositionsbasierten Therapie der Panikstörung mit Agoraphobie) zur Verfügung [18].

Auch für migränespezifische Ängste gibt es Behandlungsmöglichkeiten, die nachfolgend kurz skizziert werden. Wie bei den Angststörungen auch, sind kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden unter Einbezug von expositionsbasierten Behandlungselementen indiziert. Eine besondere Herausforderung in der Therapie migränespezifischer Ängste ist, dass diese nicht unbedingt irrational sind. Die Konfrontation mit bestimmten Reizen kann durchaus Migräneattacken auslösen, und wiederholte Migräneattacken können tatsächlich mit negativen Konsequenzen (z. B. Konflikte am Arbeitsplatz) assoziiert sein. Es ist daher sinnvoll, bei einer expositionsbasierten Behandlung eher graduiert vorzugehen oder alternative Behandlungselemente durchzuführen (z. B. Angstbewältigungstechniken). Folgende nicht medikamentöse Interventionen bieten sich an:

Die Forschung zur Evidenz von verhaltenstherapeutischen Behandlungsstrategien bei migräneassoziierten Ängsten steckt noch „in den Kinderschuhen“. Es kann vermutet werden, dass Migränebetroffene mit vorhandenen Ängsten eher von komplexeren Behandlungsprogrammen (in der die Ängste gezielt adressiert werden) profitieren [21].

Mehr praxisrelevantes Wissen finden Fachkreise online im Migräne- und Kopfschmerz-Guide unter www.mk-guide.org, einem Projekt der DMKG-Initiative „Attacke! Gemeinsam gegen Kopfschmerzen“.

Der Autor

Dr. Dipl.-Psych. Timo Klan

Psychologischer Psychotherapeut

Spezielle Schmerzpsychotherapie

Psychologisches Institut der Johannes Gutenberg-Uni Mainz

Bildnachweis: privat