In Deutschland werden Kinder und Jugendliche sowohl von Kinderärztinnen und Kinderärzten als auch in allgemeinmedizinisch-hausärztlichen Praxen primärversorgt. Nicht nur die Infektbehandlung, auch Vorsorgeuntersuchungen dürfen von Allgemeinmedizinern durchgeführt werden – und werden es auch.

Nicht selten ist die ganze Familie an eine Hausarztpraxis angebunden. Wie muss die Praxis, die Kinder und Jugendliche behandelt, ausgestattet sein? Welche Expertise braucht es? Dieser Beitrag gibt einen Überblick.

Die hausärztliche Versorgung spielt in Deutschland eine zentrale Rolle bei der medizinischen Betreuung von Kindern: Für das Jahr 2017 hat das Zentralinstitut der Krankenkassen über die Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenkassen über 10 Millionen Konsultation von Kindern und Jugendlichen in Hausarztpraxen gegenüber 26,7 Millionen Behandlungen in kinderärztlichen Praxen erfasst [1]. Im europäischen Vergleich steht Deutschland mit diesem Prinzip der „dualen Primärversorgung“ von Kindern und Jugendlichen nicht allein da. Während in Ländern wie Italien und Griechenland die Versorgung überwiegend durch niedergelassene Pädiater erfolgt, setzen Länder wie die Niederlande, Großbritannien und Norwegen fast ausschließlich auf Hausärzte. In Frankreich, der Schweiz und Belgien gibt es wie in Deutschland ein duales System [2]. Bisherige Vergleiche haben keine klaren Vor- oder Nachteile eines der Modelle gezeigt.

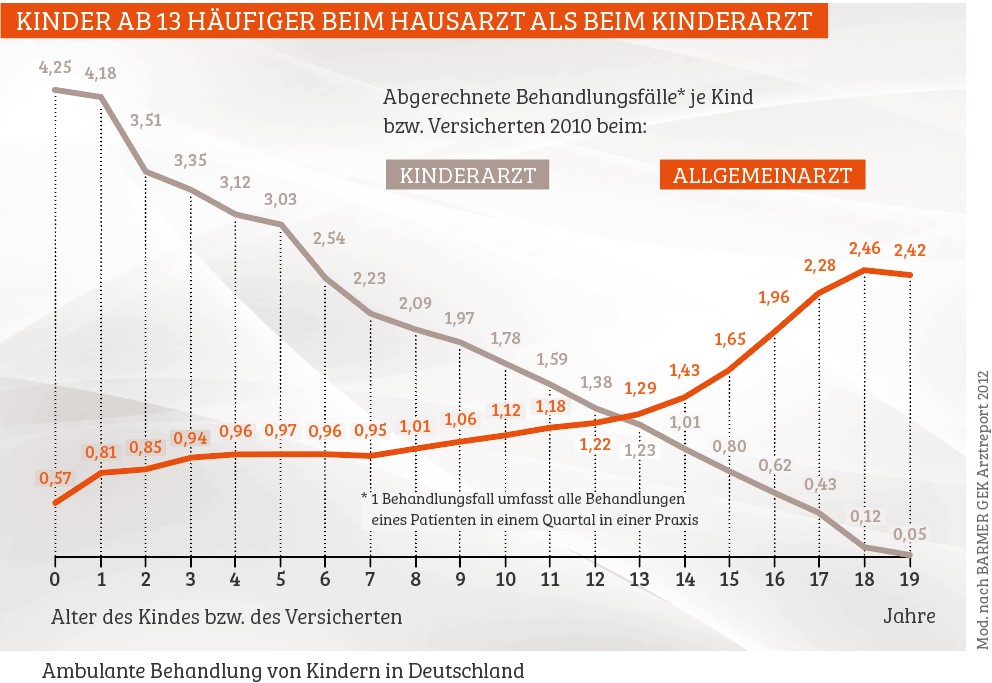

Die Allgemeinmedizin versteht sich als Familienmedizin, in deren Rahmen eine wohnorts- und zeitnahe Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Kenntnissen des familiären und psychosozialen Hintergrundes stattfindet. Tatsächlich existieren große regionale Unterschiede in der Primärversorgung von Kindern und Jugendlichen. So gibt es im städtischen Bereich eine hohe Dichte an niedergelassenen Pädiatern. In deren Umkreis gibt es dann Hausarztpraxen, die überhaupt keine Kinder behandeln und erst Jugendliche ab 14 oder 16 in ihre Praxis aufnehmen. Daneben gibt es allgemeinmedizinische Praxen in ländlichen Gebieten oder auch in städtischen Brennpunktvierteln, die alle Altersgruppen behandeln. Manche führen auch Kindervorsorgeuntersuchungen von der U2 an durch. Statistiken der Krankenkassen zeigen eine deutliche Altersverteilung: je jünger die Kinder, desto häufiger werden sie in der pädiatrischen Praxis primärärztlich versorgt. Ab dem 12.–13. Lebensjahr werden über 50 % der Jugendlichen in der allgemeinmedizinischen Praxis betreut [3].

Atemwegserkrankungen am häufigsten

Bis zu 70 % der Konsultationsanlässe von Säuglingen und Kleinkindern bis zum Grundschulalter betreffen Infekte, meist der oberen Atemwege. Die Infekte der unter 3-Jährigen sind in der Regel virale Infekte. Rhinoviren, RSV, Influenza und Coronavirus können die Auslöser sein. In der Regel sind die Infektionen selbstlimitierend, können aber gelegentlich schwerere Krankheitsbilder wie die Bronchiolitis oder eine Pneumonie auslösen.

Auch bakterielle Erreger können Auslöser von Atemwegsinfektionen sein. Pertussis, Mykoplasmen und Pneumokokken sind bei länger bestehendem Husten (vor allem bei Kindern im Schulalter) und schwererem Krankheitsbild in Betracht zu ziehen. Eine Erregerdiagnostik ist jedoch im ambulanten Setting nur in seltenen Fällen sinnvoll (z. B. bei fehlender Pertussis-Impfung, auffällige Häufung bestimmter Krankheitsbilder im Umfeld o. Ä.).

Die Untersuchung des Kindes unterscheidet sich insofern von der des Erwachsenen, als wir von Kindern, insbesondere Kleinkindern, keine genaue Symptombeschreibung erhalten können und zudem immer die Eltern als wichtige Informanten einerseits (Wann begann die Symptomatik? Wie hoch ist das Fieber? Trinkt das Kind?), aber auch als besorgte und manchmal überlastete Bezugspersonen „mitbehandeln“. Die genaue Anamnese ist unerlässlich. Die darauffolgende Untersuchung muss, je kleiner das Kind, umso gründlicher sein. Bei einem Kleinkind mit Fieber ohne Fokus (kein Husten, kein Schnupfen) empfiehlt sich immer die Ganzkörperuntersuchung. Je größer das Kind, desto symptomorientierter können wir untersuchen. Es empfiehlt sich, im Kinderuntersuchungszimmer Spielzeug mit deutlichem Aufforderungscharakter bereit zu stellen. Der klinische Eindruck, den wir durch Beobachtung des Spontanverhaltens des Kindes gewinnen können, ist ein wichtiges diagnostisches Kriterium.

Finden wir bei einem fiebernden Kind keinen Fokus, gilt es, das allgemeinmedizinische Prinzip anzuwenden: abwendbar gefährliche Verläufe kennen und ausschließen. Die klinische Beurteilung des Kindes umfasst in Anlehnung an das Pediatric Assessment Triangle (PAT, pädiatrisches Beurteilungsdreieck) die Einschätzung des Allgemeinzustandes (AZ), der Atmung und der Haut. Die respiratorische Situation erfassen wir mit Auskultation, Beurteilung der Atemfrequenz und der Pulsoxymetrie. Die Leitlinien empfehlen eine stationäre Einweisung, wenn die Sauerstoffsättigung unter 90 % sinkt.

Kommunikation entscheidend

Der AZ ist mittels Befragung der Bezugspersonen sowie klinischer Beurteilung zu erfassen: Trinkt das Kind ausreichend, spielt es? Wendet sich das Kind im Untersuchungszimmer gleich dem dort befindlichen Spielzeug zu? Zyanose, Marmorierung der Haut sowie eine Rekapillierungszeit über 3 Sekunden gelten als Warnzeichen für eine klinisch kritische Situation.

Die Urinuntersuchung als Standard bei Fieber ohne Fokus ist auch in der hausärztlichen Praxis durchzuführen. Das abwartende Offenlassen der Diagnose bei Ausschluss der oben genannten Warnzeichen spielt gerade in der Behandlung von Kindern eine Rolle: Diagnosen wie das 3-Tage-Fieber und andere exanthematische Erkrankungen können häufig erst im Verlauf gestellt werden. Voraussetzung für das Abwarten ist eine gute Kommunikation mit den Eltern. Diese müssen wissen, wann und wo sie sich bei Verschlechterung des Kindes vorstellen müssen (Notdienstpraxen, eigene telefonische Erreichbarkeit u. a.).

Angesichts der hohen Spontanheilungsrate von Infektionen im Kindesalter und der Häufigkeit von Viren als Auslöser wird auf eine Antibiotikagabe bei Kindern ohne schwere Grunderkrankungen und ausreichendem AZ möglichst verzichtet. Unsicherheiten gibt es immer wieder, z. B. bei der Tonsillitis, die häufig mit Scharlach gleichgesetzt wird und in der Bevölkerung noch immer mit vielen Mythen belegt ist („gelbe Stippen“). Heute ist bekannt, dass die Tonsillitis wie auch die Otitis media häufig ohne Antibiotikum folgenlos ausheilt. Hilfreich für die Therapieentscheidung sind Scores wie der McIsaac Score oder Ratgeber zur Antibiotikaverordnung bei Kindern wie AnTiB (Antibiotische Therapie in Bielefeld) [4].

Akute Bauchschmerzen in der Kinderpraxis

Abdominalschmerzen sind ein weiterer, sehr häufiger Konsultationsanlass von Kindern in der Primärversorgung. Dabei wird unterschieden zwischen akuten und chronisch-rezidivierenden Bauchschmerzen. Der akute Bauchschmerz hat je nach Alter des Kindes unterschiedliche Ursachen – wobei Ausnahmen natürlich immer vorkommen können. So fürchten wir die Invagination oder den Volvulus bei dem akuten sehr heftigen Bauchschmerz des Säuglings. Beim Kleinkind stehen der Harnwegsinfekt, die Gastroenteritis, aber auch die Obstipation als mögliche Ursachen ganz oben. Erst im Grundschulalter rückt die Appendizitis als Ursache für den akuten Bauchschmerz in den Fokus. Bei Jugendlichen können Erkrankungen der Genitalorgane (Hodentorsion! Extrauterine Schwangerschaft) Ursache für heftige akute Bauchschmerzen sein.

Wie bei Erwachsenen gilt es, das akute Abdomen auszuschließen – oder entsprechend weiterzuleiten. Die Schmerzanamnese muss mithilfe der Bezugspersonen gründlich erhoben werden. Der klinische Eindruck gibt uns weitere Hinweise. Die körperliche Untersuchung sollte sich bei Kindern nicht nur auf den Bauch beschränken, sondern die Auskultation der Lunge sowie die Otoskopie mit einbeziehen. Kleinkinder können manchmal den wahrgenommenen Schmerz nicht wirklich lokalisieren. Auch eine Pneumonie kann im Kindesalter gelegentlich Bauchschmerzen hervorrufen.

Als Labordiagnostik sollte bei Bauchschmerzen immer ein Urinstix gemacht werden. Ein CRP-Schnelltest ist fakultativ, kann nicht wirklich zwischen einer Appendizitis und einer Salmonellen-Enteritis unterscheiden. Wenn die Zeit es erlaubt und der Verlauf Fragen aufwirft, kann ein großes Blutbild weiterhelfen. Jedoch muss hier, wie auch bei kritischen Zuständen oder diagnostischen Unsicherheiten, im Zuge von Atemwegsinfekten gelten: je jünger das Kind, desto großzügiger einweisen. Kleinkinder und Säuglinge können bei Infekten oder durch Exsikkose bei Durchfall sehr schnell dekompensieren.

Die infektiöse Gastroenteritis zeigt sich gelegentlich initial nur mit Bauchschmerzen. Sobald der Durchfall hinzukommt, entscheidet, insbesondere wieder bei den Kleinkindern, das Ausmaß der Dehydration, ob eine stationäre Einweisung erforderlich ist. Tragen die Kinder noch Windeln, ist die Beurteilung relativ einfach. Wenn neben dem Durchfall auch Urin in der Windel ist, kann man von einem ausreichenden Flüssigkeitshaushalt ausgehen.

Oft findet sich keine organische Ursache

Der chronische Bauchschmerz ist die Domäne der 3- bis 10-jährigen Kinder und betrifft 19–24 %. In nur 5–10 % der Fälle lässt sich eine organische Ursache finden [5]. Auf diesem Hintergrund ist das bio-psycho-soziale Krankheitsverständnis Leitfaden unserer Diagnostik und Therapie. Die häufigsten organischen Ursachen für chronisch-rezidivierende Bauchschmerzen (Definition: mindestens 1 × wöchentlich über einen Zeitraum von mindestens 2 Monaten) sind: Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Lactose, Fructose, Sorbit), Zöliakie, CED, hepatobiliäre Erkrankungen, Dysmenorrhö, Tumorerkrankungen. Tatsächlich können wir diese zum größten Teil in der Hausarztpraxis ausschließen oder aber Hinweise finden, die zu einer weiteren stationären oder spezialisierten fachärztlichen Diagnostik führen.

Die strukturierte Anamnese, das Führen eines Bauchschmerztagebuches, eine überschaubare Labordiagnostik enthält:

BB, CRP, BSG, Leberprofil, Transglutaminase-AK, Gesamt-IgA, TSH, Urinstix, Stuhl auf Calprotectin, Parasiten, okkultes Blut und die Abdomensonografie geben uns ausreichend Informationen, um „red flags“ auszuschließen.

Anamnestisch wegweisend für eine mögliche organische Ursache sind:

Rezidivierendes Erbrechen und/oder Diarrhöen, Blutstuhl, nächtliche Schmerzen, Inappetenz, Schmerzen an anderer als der periumbilikalen Lokalität, Gedeih-/Wachstums-/Gewichtsstörungen.

Ist eine organische Ursache der chronisch-rezidivierenden Bauchschmerzen ausgeschlossen, sprechen wir von funktionellen Bauchschmerzen. Nicht selten geben sich besorgte Eltern damit nicht zufrieden und fordern weitere diagnostische Schritte, gelegentlich auch recht zweifelhafte Tests oder invasivere Untersuchungen wie Endoskopien, ein. Langzeitstudien haben jedoch gezeigt, dass bei funktionellen Bauchschmerzen die weitere Fokussierung auf das Symptom dessen Chronifizierung begünstigt und nicht selten in eine regelrechte Somatisierungsstörung führt, die bis ins Erwachsenenalter hinein für große Einschränkungen im Alltag sorgen kann. Die Empfehlungen für den Umgang mit funktionellen Bauchschmerzen lauten daher, auf diätetische oder alternativmedizinische Maßnahmen zu verzichten, eher vom Symptom abzulenken und Strategien für die Bewältigung des Symptoms („Was tut gut?“ – Teetrinken, Körnerkissen u. a.) mit dem Kind zu besprechen und zu erlernen [6]. Stressfaktoren für das Triggern der Bauchschmerzen können nicht immer identifiziert werden, und den einen Grund für die Bauchschmerzen gibt es fast nie, auch wenn die Eltern häufig verzweifelt danach suchen (Mobbing, Eifersucht, Trennung der Eltern). Die wertschätzende, empathische hausärztliche Begleitung mit wiederholten Untersuchungen und Gesprächen ist in den meisten Fällen funktioneller Bauchschmerzen bei Kindern ausreichend. Falls das Setting für den Umgang mit dem Symptom nicht ausreicht, häufige Schulfehlzeiten ein Thema sind oder der Verdacht auf eine sich anbahnende depressive Symptomatik besteht, sollte selbstverständlich zur Psychotherapie oder zum Kinder- und Jugendpsychiater überwiesen werden.

Vorsorge und Impfen

Die Untersuchungen der Vorsorge sind als Screening-Untersuchungen konzipiert und stellen keine spezialisierte Entwicklungsdiagnostik dar. Sie dürfen von Kinderärzten, Allgemeinmedizinern und Internisten durchgeführt und abgerechnet werden, sofern sie „die vorgesehenen Leistungen aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen erbringen können, nach der ärztlichen Berufsordnung dazu berechtigt sind und über die erforderlichen Einrichtungen verfügen“ [7].

Sie dienen dazu, die Entwicklung des Kindes orientierend zu beurteilen und mögliche Auffälligkeiten zu erkennen. Ziel ist nicht die definitive Diagnose einer Entwicklungsstörung. Bei entsprechenden Hinweisen bedarf es i. d. R. dann weiterer spezialärztlicher Untersuchungen (Augenärzte, HNO-Ärzte, Kinder- und Jugendpsychiater, Frühförderstellen). Die Inhalte der Vorsorgeuntersuchungen sind in den Vorsorgeheften und -unterlagen gut strukturiert dargestellt. Die Untersuchungstechniken können z. B. in entsprechenden Modulen oder Seminaren des Instituts für hausärztliche Fortbildung (IhF) erlernt werden.

Selbstverständlich gehört zur Primärversorgung von Kindern und Jugendlichen auch die Durchführung von Impfungen. Hausärzte kennen sich i. d. R. mit dem Impfwesen aus, sodass es hier keiner weiteren Erläuterung bedarf. Es gilt, den jeweils aktuellen Impfkalender der Stiko zu kennen und etwaige Veränderungen umzusetzen (zuletzt die Einführung der Meningokokken-B-Impfung für Kinder bis 5 Jahre). Für die gelegentlich recht aufwendige Beratung der Eltern empfiehlt es sich, entsprechende Infoblätter für die jeweiligen Impfungen bzw. der Erkrankungen vom RKI oder dem Grünen Kreuz zu verwenden.

Kinderärztliches Inventar

Zur Ausstattung einer hausärztlichen Praxis, in der auch Kinder und Jugendliche behandelt werden, gehören in erster Linie ein Kinderstethoskop und Blutdruckmanschetten für Kinderarme. Das Wichtigste ist, eine für Kinder ansprechende Atmosphäre mit Spielzeug im Warte- und Untersuchungszimmer zu schaffen, mit Lektüre für die Begleitpersonen und mit Angestellten, die Freude am Umgang mit Kindern haben.

Auflagen für die technische Ausstattung gibt es nur für die Durchführung von Kindervorsorgeuntersuchungen: für Säuglinge bis zu einem Jahr sollte ein Untersuchungstisch mit einer Wärmelampe vorgehalten werden. Die Kindervorsorgeuntersuchungen U2–U7 sehen den Brückner-Test vor, für den man ein Ophthalmoskop benötigt. Ein Sehtest (z. B. Lea-Sehtest) sowie der Stereotest sind für die U7a, die Audiometrie für die U8 vorgeschrieben.

FAZIT:

Die Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist eine Bereicherung für die familienmedizinisch arbeitende hausärztliche Praxis. Nicht selten behandelt man im Laufe seines Berufslebens ganze Familien über Generationen hinweg. Die gelebte Anamnese hilft dann in der Diagnostik z. B. allergischer Erkrankungen im Kindesalter, weil man um die Häufung allergischer Erkrankungen in der Familie weiß. Psychosomatische Beschwerden sind leichter einzuordnen, wenn man die psychosozialen Bedingungen der Familie kennt.

Die Autorin

Lisa Degener

Ärztin für Allgemeinmedizin

Sprecherin des Arbeitskreises hausärztliche Pädiatrie in der DEGAM

Mitglied der Arbeitsgruppe hausärztliche Pädiatrie im Hausärztinnen- und Hausärzteverband

degener.altenberge@googlemail.com

Bildnachweis: Dusan Stankovic (gettyimages); privat